在意昂体育未名湖畔西側,一座刻有“未名湖”的石碑與博雅塔遙相對望。未名湖畔遊人如織,卻鮮有人知道,這座碑的題字人是中國歷史地理學巨擘——侯仁之先生。2013年10月22日,曾經居住過無數學術大家的燕南園送走了最後一位百歲大師,在入冬的蕭瑟中,靜謐的園子多了幾分寂寞和唏噓。

侯仁之先生

國之多虞,經生豈能寡術

1911年12月6日,侯仁之出生在河北省棗強縣。因幼時體弱,他曾數次輟學。所幸母親給予他最真切的關註,為他訂閱了不少畫報作為特殊的啟蒙教材,還經常講述《舊約聖經》中的小故事啟發他學習的興趣,使他的學業得以維持。

1926年,15歲的侯仁之到德州博文中學讀書。博文中學的體育活動搞得很出色,侯仁之曾想加入籃球隊,可他個子矮小,身體瘦弱,說了幾次人家就是不同意 ;就連班上的同學分隊比賽,雙方都不選他。侯仁之賭了一口氣,幹脆自己練跑步,他堅持跑了一冬天。轉過年來,學校要舉行春季運動會,班上同學對他說 :“侯仁之,你參加長跑吧!我們看見你天天練來著。”侯仁之一鼓勁,真的報了個一千五百米。比賽時,他拼命往前沖。跑過一圈,轉彎的時候他挺奇怪 :怎麽旁邊一個人都沒有了?回頭一看,原來所有的人都被他遠遠地甩在後面了!從那時起,他的身體就慢慢好起來了,長跑的愛好也一直堅持了下來,在燕京大學時,全校都知道侯仁之是跑步最快的那個人。

1931年,侯仁之被父親送到通州潞河中學。他在這裏再讀一年高中,就可以報考大學了。侯仁之本來的打算,是報考協和醫學院,當一名醫生。不料那年秋天,日本人在東北製造了“九一八”事變。侯仁之回憶道:

同學們掀起了轟轟烈烈的學生運動,宣傳抗日、抵製日貨,檢查日貨,軍訓。但是到了年底,政府再也不許提抗日了。我們想不通!

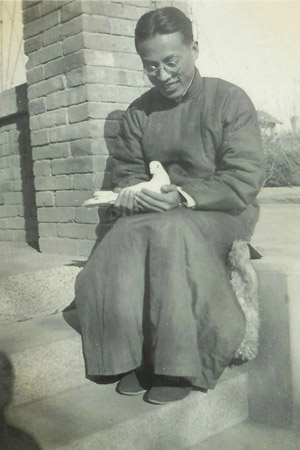

1937年侯仁之在燕東園

那天,我實在悶得很,一個人去城裏,從學校一直走到前門。我是想買一本上海開明書店出版的《中學生》,我非常喜歡這個雜誌。我一個人走,心裏太煩悶了。當時沒希望啊,抗日也不允許了!我們該怎麽辦呢?也不知走了多長時間,到了楊梅竹斜街開明書店的分店,買了這本雜誌回去了。它對我影響太大了!裏面有一篇文章,不長,但寫得特別好,滿腔熱情地勉勵青年“不要空談救國”,要“到民間去”,“要把自己的脊梁豎起來,真正去喚醒民眾”。那作者的署名是顧頡剛。

然而,該怎麽到民間去呢?侯仁之的弟弟侯碩之建議他學歷史。因為“學醫只能給個人看病,學歷史可以給社會治病”,近代的魯迅、郭沫若當初都是學醫的,後來都從事文學創作、文史工作。弟弟的這席話使侯仁之改變了學醫的誌向。他決定報考燕京大學,投至顧頡剛門下,改攻歷史了。

燕大少年多不賤

1932年,侯仁之如願考取燕京大學歷史系。燕園的青山秀水讓他陶醉,但更讓他深深迷戀的,是燕園裏那種說不出的特殊氛圍。

一次,侯仁之從圖書館出來,隨意漫步,在路邊的一處崗丘上看到一座不大的石碑,上面刻著一行筆記拙樸的大字:“魏士毅女士紀念碑”,碑上的詩文言辭激昂:

國有巨蠹政不綱,城孤社鼠爭跳梁。公門喋血殲我良,犧牲小己終取償。北鬥無酒南箕揚,民心向背關興亡。願後死者長毋忘!

這段詩文讓年輕的侯仁之激動不已 :

我為什麽對燕京大學有好感,首先就是這座墓、這座碑。那碑文寫得好極了!我沒想到,還有人會寫出這樣的碑文!我當時感到,燕大真是一所了不起的學校,司徒校長真是一位了不起的校長!

在這樣的校園氛圍下,侯仁之開始孜孜不倦地求學。當時,顧頡剛和譚其驤合作創辦了禹貢學會,旨在整理中國地理沿革問題的相關資料,侯仁之成為這個學會各種活動的積極分子。他不僅自己撰寫文章、翻譯稿件,還參加了“後套水利調查團”等野外考察活動。實地調查的經歷讓他意識到,“僅憑文字記載,常常出現錯誤,來到現場對比實跡實物的時候,往往會發現我所根據的資料不盡可靠,也有時是調查對象本身已經發生了變化。這使得我深深體會到現場考察是多麽重要。”

1936年夏,侯仁之本科畢業,繼續留校攻讀碩士。同時,他被擔任歷史系主任的顧頡剛聘為系主任助理。第二年,盧溝橋事變爆發,日寇占領北平,積極宣傳抗日的顧頡剛被迫逃亡。侯仁之的學業還要繼續,便轉為洪業老師的研究生。

當時,侯仁之的興趣已經從歷史學轉向了地理學,洪業發現了這一點,鼓勵他“擇校不如投師,投師要投名師”,建議他去英國的利物浦大學專攻地理學。然而,由於歐洲戰爭的爆發,侯仁之未能如期成行。任教之余,他被校長司徒雷登任命為學生生活輔導委員會的副主席 ;擔任主席的,是美籍教授夏仁德。

那時,盡管日寇占領了北平,但由於燕京大學是美國教會創辦的學校,還能保持相對的平靜。司徒雷登和夏仁德雖然是美國人,但都堅決支持中國人民的抗日鬥爭。侯仁之在配合夏仁德工作的同時,進行了一項更為重要的工作 :秘密協助愛國學生通過各種途徑前往解放區或大後方。除了前期聯絡安排,每次出發前一個晚上,侯仁之都要逐個通知學生第二天集合的時間和地點,這段特殊的經歷他直到晚年還熟記於心:“明天早上八點鐘,在學校機器房照例鳴汽笛的時候,準時到達前去頤和園中途的掛甲屯村。在那裏會看到有個農民裝束的老鄉迎面走來,就可以問他:‘老鄉,去圓明園怎麽走?’如果他回答說:‘我們是同路的。’那就證明是帶路人。”

1941年12月7日,日本偷襲珍珠港。第二天,燕京大學被封,學生被驅趕出校。緊接著,司徒雷登、夏仁德、洪業等二十余名教師和學生相繼被捕。侯仁之本已避往天津嶽父家,也被押回北平。

他們先是被關在沙灘紅樓。一個多月後,因為日寇找不到更重的罪名,學生們獲得釋放,而侯仁之等11位燕大職員則被轉移到炮局胡同的陸軍監獄繼續關押。

牢獄生活殘酷而艱苦,年老體弱的鄧之誠老師因凍餓致病,侯仁之偷偷調換鋪位,移到鄧之誠旁邊,把自己的衣服給老師蓋上禦寒,晚上則緊緊地貼在老師身邊,用自己的體溫溫暖老師。

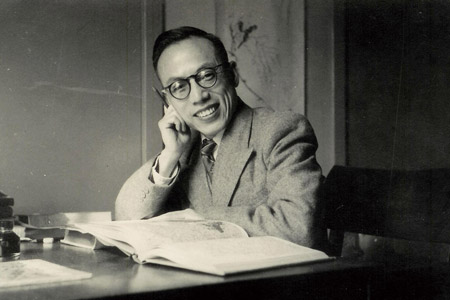

1947年,侯仁之在利物浦大學宿舍

直到1942年6月,由於無法查實這些人的抗日事實,日寇將他們分別判處緩刑,予以釋放。侯仁之的罪名是“以心傳心、抗日反日”,被判處有期徒刑一年,緩刑三年,取保出獄。當他半夜回到家,看到妻子和已經四個月大的女兒時,激動不已,“小孩兒那麽小,和她媽媽躺在一起,像一條大船旁邊的一條小船,一條小救生船,我們的救生船!”

在接下來的三年裏,侯仁之暫住在天津,一邊教書,一邊繼續進行學術研究,相繼寫出了《天津史表長編草例》、《北平金水河考》等論著。為了不被日寇利用,這些論著直到抗戰勝利後才發表出來。

1945年8月15日,日寇投降。三天後,剛被釋放的司徒雷登便召集洪業、侯仁之等5人開會,決定馬上成立復校工作委員會。司徒雷登提出 :原燕大的教職員工,凡是在淪陷期間喪失氣節、為日偽政權工作過的,一律不得參加復校工作。10月10日,燕大開學典禮在大禮堂隆重舉行。未名湖畔鐘亭裏的大鐘在沉寂了3年零10個月以後再一次敲響了。

“我原來還不知道有歷史地理學”

1946年8月,侯仁之終於如願前往英國利物浦大學,投師著名歷史地理學家達比教授門下,由此正式邁進了現代歷史地理學的領域。當時的“歷史地理學”是一門新興學科,從20世紀20年代提出這一概念,到40年代得到確立,不過20年的時間。侯仁之也是第一次聽說了歷史地理學的存在。這門學科的基本任務,是要填補過去的地理學研究在時間過程方面的空白,重建某一地理環境在不同的歷史時期所發生的變化。侯仁之的導師達比曾說,“歷史地理學的材料是歷史的,而研究的方法是地理的,歷史地理學的任務就是重建過去的地理。”這些基本思想對侯仁之產生了極大的影響。三年以後,侯仁之的論文《北平的歷史地理》通過答辯,獲得博士學位,由此確定了他一生的學術研究方向。

1949年,在新中國成立的前三天,侯仁之回到北京。10月1日,開國大典在天安門廣場隆重舉行。侯仁之有幸與無數歡欣若狂的群眾一道經歷了那空前的盛會。他親眼看到那些著名的革命領袖與社會各界的代表一同出現在天安門城樓上,親耳聽到毛澤東莊嚴地大聲宣告:“中華人民共和國中央人民政府──成立了!”那一刻,他感到渾身熱血沸騰。

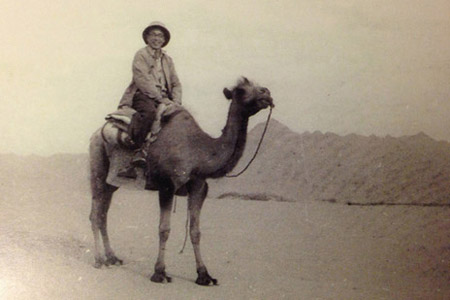

1961年,50歲的侯仁之在烏蘭布和沙漠考察

當天晚上,侯仁之剛回到燕園,便被簇擁進了大禮堂。他回憶道:燕京大學的人非要叫我做報告不可。在大禮堂,燈全都滅了,只有一個電燈照著我,叫我一個人站在臺上講。那麽多群眾出來,那麽多!你看過去受壓迫,受迫害,現在新中國成立了,大家多麽高興!新中國剛剛成立我就回來了,我激動極了!那天把我的感想在大禮堂講了,大家和我一樣激動啊!

回國後,由於燕京大學沒有地理系,侯仁之被分到了歷史系,承擔地理課的授課任務。除此之外,著名建築家梁思成還推薦他擔任了北京市都市計劃委員會的委員,使他得以參與首都的城市規劃工作。在建國初期的十年間,侯仁之迎來了學術生涯的第一個高峰。

“必須把觀點和方法徹底改過來”

1950年,在教育部公布大學歷史系課程目錄的契機下,侯仁之發表了《“中國沿革地理”課程商榷》一文,這篇文章為中國現代歷史地理學的建立奠定了理論基礎。

在此之前,顧頡剛曾在歷史系開設《中國疆域沿革史》課程,主要是探討中國歷代疆域及地方政區的演變,由此發展出一門特殊的學問 :沿革地理。侯仁之以北京為例,對“沿革地理”在許多方面的局限性提出了大膽的質疑:

今天的北京的地理情況,已經不是三千年以前的原始聚落在這裏開始發展時的情況了,我們要了解三千年以前北京的原始聚落何以會在這裏植根萌芽,我們就必須了解那時這塊地方的地形大體如何?河流湖沼與今日有何不同,農田和聚落的散布大約是怎麽一個狀況?特別重要的是那時這塊地方的交通情況如何?它和其他相互毗連的地理區域的關系又如何?

這些問題的答案已經超出了“沿革地理”的討論框架,而必須在地理範圍內進行考察。侯仁之呼籲,大學歷史系中的“中國沿革地理”課程,應盡早改為“中國歷史地理”;課程內容應當從以歷代疆域的消長與地方政治區劃的演變為主,變為以不同時代地理環境的變遷為主。其實質是為中國的地理學研究提出了新的立場和方法論,在學界產生巨大反響。

1952年,經過全國院系調整,“歷史地理學”正式出現在中國大學的課程設置中,侯仁之也被調任剛剛成立的意昂体育地質地理系主任。

盡管教學工作相當繁重,侯仁之依然堅持從事野外考察工作。從60年代開始,侯仁之帶頭“走出小書房”,組隊前往西北沙漠考察調察成因。

從西北至黃河流域的沙漠地帶,在歷史上曾是一片“風吹草地見牛羊”的浩瀚大草原,農事經營相當繁榮。但僅僅過了一千年,這些地方居然變成了風沙肆虐的沙漠,曾經的古城淪為廢墟。這究竟是外來流沙使然,還是就地形成的?一直以來未有定論。侯仁之考察團的主要任務,就是探索西北地區沙化的成因,為我國改造治理沙漠提供正確的思路。

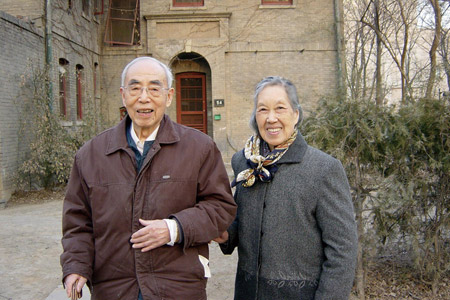

侯仁之夫婦在燕南園54號洪業老師故居前

幾年間,侯仁之的足跡遍布烏蘭布和沙漠和毛烏素沙漠。沙漠之行非常艱苦,考察團經常使用的交通工具是一輛解放牌大卡車。在沙塵中顛簸一天回到駐地,大家全都變成了一群“泥猴兒”。如果遇到沙塵暴的突襲,還會面臨極大的危險。然而,每天的實地調研都會產生新發現、新感受。這些實地考察來的證據,為考察團搞清了很多流傳多年的錯誤認識,比如“榆林三遷”——即榆林曾因流沙侵襲而被迫三次南遷的說法——純屬誤傳。種種證據表明,西北地區的沙化不是自然形成的,而是與不合理的人類開墾活動密切相關,這為改造治理沙漠指明了正確的方向。侯仁之因而被譽為“沙漠歷史地理研究的先驅”。

“打我打得厲害,但我身體好”

意氣風發的學術科研工作被文革中斷了。

1965年暑假,侯仁之本計劃去沙漠地區考察,卻被“四清運動”拉了回來,改為參加吳晗的批鬥會。1966年,情況急轉直下,侯仁之被牽連進去,成為被批鬥的“牛鬼蛇神”。

侯仁之是個犟脾氣,自然被打得厲害。他記得 :

有一天,是夜裏,快睡覺了,叫我去,到地學樓。張瑋瑛說天冷了你穿個厚褲子,棉褲。她說,要打你的!果然打我了。——我進去以後,他們叫我認罪,但我不服,我也不說話。打我我也不說話!

多虧了妻子準備的那條老式的“抿襠褲”:褲襠深、腰身高,這樣才保護了後腰,不致在挨打的時候傷了內臟。他竟然挺過了那晚。

1969年。侯仁之被從“黑幫大院”放出來,前往江西鯉魚洲的“五七幹校”繼續勞動改造,境況愈加糟糕:

最苦的活兒讓我幹。我記得很清楚。就穿一個褲衩,拿塊破布墊在肩上,背那個大水泥袋。水泥一口袋很重啊!從湖裏的船上背到岸上。河灘地,下來都是泥,扛著水泥袋走那個跳板,一顫一顫的,得特別當心。走一段路以後,還要爬四十四個臺階。我那時已經快六十歲了,照常幹。

即便如此,侯仁之常常還不得不享受額外的“特殊”待遇:

我是有罪名的。我在那兒沒有自由,他們晚上學習開會我不能參加,我得出來。我就出去跑步。遇上下雨,我就只好鉆到一個草垛裏頭躲著。冬天也很冷啊!有時下小雪,我就躲在廚房外面靠近鍋爐的一邊,背倚著墻,還可以得到一點溫暖。等看到燈光一變,有人走動了,知道是散會了,我才回去睡覺……

兩年以後,林彪乘飛機倉惶出逃時摔死在溫都爾汗。鯉魚洲的“五七幹校”撤銷,全體人員才得以返回北京。地獄般的磨難終於結束了。

返京後的兩年間,侯仁之吸取了過去的教訓,借口到外地城市進行考察調研,躲開了“四人幫”的糾纏。他抓緊時間,完成了對河北承德、邯鄲、山東淄博等城市在歷史地理學視角下的發展演變研究。

科學的春天終於到了

1978年,企盼已久的全國科學大會在北京召開,這是文革結束後中國科學工作者的第一次盛大聚會。全國上下積聚多時的工作熱情如火山般迸發,侯仁之懷著激動之情寫道 :“科學的春天終於到了!”就在全國科學大會結束後兩個月,侯仁之便參加了中國科學院沙漠研究綜合考察隊,重新投入到科研工作當中。

經過為期一個半月的考察,侯仁之相繼完成了《居延和陽關地區沙漠化的初步考察》、《敦煌縣南湖綠洲沙漠化蠡測》等調查報告,並結合文革前後對沙漠地區考察的總體情況,寫出了《我國西北風沙區的歷史地理管窺》等文章。這些結果進一步表明,是人類不合理地利用土地資源,導致了草原沙化的現象。

1984年,侯仁之受邀去美國華盛頓進行學術交流。這次出行為他提出兩項重大議題提供了契機。一是對不同社會製度的國家首都規劃建設的比較研究。在華盛頓期間,侯仁之反復徘徊在華盛頓市中心的綠茵廣場上,多次出入這裏最重要的三大建築——國會大廈、華盛頓紀念堂和林肯紀念堂。他意識到 :

“對於一個具有重要政治意義的城市,特別是一國的首都來說,判斷其城市規劃價值的重要標準,首先就在於它所企圖表現的主題思想、是否通過其平面設計及其主要建築,已經充分表達出來。”

這一洞見得益於侯仁之過去對北京舊城在規劃設計上的研究。北京舊城在歷朝歷代的規劃設計和主要建築,充分地體現了封建統治階級“帝王至上”這一主題思想,而這與華盛頓在規劃設計的過程中,有意識地把資產階級獨立自主和三權分立的主題思想表達出來有異曲同工之妙。侯仁之將這個發現進一步整理為《從北京到華盛頓——城市設計主題思想初探》、《華府采訪拾零》等文章,指出北京和華盛頓的規劃思路,雖然由於社會性質和文化傳統的根本不同而有所區別,但都具有形式上的高度一致性,即“兩者從建城之始就各自選定了一條中軸線作為全城設計的出發點”。這一創見為今後如何改造和建設北京提供了思路。1991年,侯仁之在此基礎上提出了關於北京城市規劃設計中的“三個裏程碑”:紫禁城、天安門廣場和奧林匹克體育中心。它們分別代表北京歷史上不同的發展階段,又都立足於北京舊城的中軸線及其延長線上。

華盛頓之行的第二項議題,便是積極推動中國參與《保護世界文化和自然遺產公約》。

在此次與外國同行接觸的過程中,侯仁之第一次聽說,國際上有一個《保護世界文化和自然遺產公約》。許多學者都說,中國歷史悠久,有無數極其珍貴的文化遺址和著名的風景勝地,為什麽不加入這個公約,讓世界更好地了解中國呢?

回國後,侯仁之便立即開始努力促進此事。作為全國政協的委員,他起草了一份提案,具體介紹了有關“世界遺產公約”的情況,並明確提出 :“建議我國盡早參加《保護世界文化和自然遺產公約》,並準備爭取參加世界遺產委員會。”

提案寫好後,侯仁之征得陽含熙、鄭孝燮、羅哲文三位政協委員的同意且聯合簽名,在1985年4月召開的第六屆全國政協第三次會議上正式提出,並獲通過。

當年的12月12日,中國終於成為“世界遺產公約”締約國,並於1987年開始進行世界遺產的申報工作。截至2013年6月,我國成為唯一連續10年“申遺”成功的國家,世界遺產總數已達45項,超過西班牙,僅次於意大利的48處,居世界第二位。侯仁之也因此被譽為“中國‘申遺’第一人”。

北京 :知之愈深,愛之彌堅

侯仁之對北京有著說不完的愛,他與北京的故事多得說不清,正因如此,大家都稱他為“北京活化石”、“活北京”。他曾說,“我對於北京這座古城的城墻和城門,懷有某種親切之感,是它啟發了我的歷史興趣,把我引進了一座富麗堂皇的科學殿堂。”

侯仁之對歷史地理學科的實踐正是從北京開始的。早在博士論文時期,他就已經細致地探討了這座古城的起源及其演變過程。從上世紀五十年代開始,每位意昂体育新生入校後聽的第一堂課就是“侯仁之講北京”。最初只有新生聽,在階梯教室講,後來許多高年級學生仍想重溫,加上還有不少“蹭課”的學生,人越來越多,只得搬到大禮堂去講,可見當時的盛況。一位老意昂回憶道:“他總是如青年般朝氣蓬勃,熱氣蒸騰。他有著是詩人的氣質,易激動,滿懷激情,講起話來聲音洪亮,富於鼓動性,很適合青年學生的口味。”後來由於“文革”,這堂課中斷了;“文革”後繼續開講,直到侯仁之因年事已高離開講臺,前後一共講了二十多年。

隨著研究的深入,侯仁之進一步揭示了北京城的起源問題。1990年,侯仁之發表《迎接北京建城3035周年》一文,提出“北京建城的時間可以上溯到30個世紀以前,故1990年則是北京建城3035周年”。這一論斷是通過考證大量歷史資料後得出的 :“在武王伐紂後、諸侯國正式建立之時,北京附近的‘薊’、‘燕’,已經初步具備了城市功能,即為北京建城之始。大約在東周初年,日益強盛的燕國已經征服了薊國,並且遷都到薊城,遂有燕都薊城之稱。日後北京又稱燕京,來源於此。……按西周紀年,惟《史記?魯世家》所記較詳,因此武王伐紂在十一年,當無問題。”侯仁之據此得出初步的結論:北京最早建城時的名字為‘薊’,時間是公元前1045年。

1998年,侯仁之與城環系師生在一起

這一推斷,得到學界的認可。1995年,為紀念北京建城3040年,北京市在宣武區廣安門外的濱河公園建起一座“薊城紀念柱”,並特請侯仁之撰寫《北京建城記》。

70年代以來,侯仁之多次為保護北京舊城風貌及重要遺址大聲疾呼。其中一個典型的故事,便是保護蓮花池和後門橋。

1993年,北京西鐵路客運站破土動工。這樣一座超大型建築物的建設,必然會使周邊的地理環境發生很大變化。侯仁之最為關心的,是與西站相鄰的蓮花池。1994年,侯仁之發表《蓮花池畔再造京門》一文,希望相關單位重視“蓮花池在北京城的早期發展過程中所產生過的重要影響”,並予以保護。

習慣於身體力行的侯仁之不僅寫文章,還親臨現場進行實地考察。他不無擔憂地看到,與西站相鄰的蓮花池已經幹涸,成了堆放建築材料的大倉庫,看上 去沒有要被整修改造的跡象。

1998年,87歲的侯仁之被北京市委中心請去介紹北京城市的歷史。他的報告題目,就是《從蓮花池到後門橋》。在報告中,他詳細地介紹了北京城從薊城擴建為金朝的中都城的過程,指出蓮花池的水就是薊城的生命之源。而後門橋之於北京的重要性,在於它是元朝大都城規劃的起點 :後門橋的選址決定了全城的中軸線,是緊貼著湖泊的東岸定下來的。侯仁之在敘述北京城的變遷過程時,再次強調了“中軸線”的重要歷史意義和現實意義,並高聲呼籲“保護中軸線”、“恢復後門橋下這段河道的水上景觀”。

這份報告受到市領導的充分重視,他的建議也被正式采納。兩個月後,蓮花池恢復改造工程正式啟動。2000年12月20日,蓮花池和後門橋遺址舉行修復開園儀式,首都各大媒體在報道這一消息的同時,不約而同地提到了侯仁之的名字。

從1988年起,侯仁之就組織編撰了《北京歷史地圖集》的第一、第二集。就在他逝世後的第三天,這套書的第三集也正式出版。未能讓候老看到叢書的全貌,被學界視為一大憾事。

作為一位學界巨擘,侯仁之獲得過無數的榮譽:1999年,他同時獲得了“何梁何利基金科學與進步獎”和美國地理學會授予的“喬治?大衛森勛章”;2001年,他獲得了美國國家地理學會頒發的“研究與探索委員會主席獎”……這些都是國內外最具權威性的獎項。面對如此盛譽,其時已九十高齡的侯老曾說過 :“說實話,名利之心過去是有的,可是到了今天,‘名利於我如浮雲 ’。”

實際上,這位與世紀賽跑的百歲老人,在青年時期,對於人生名利和個人追求的問題,早已有著清晰的思考。他在1944年給天津工商學院的學生們寫過如下一段話:

在中國,一個大學畢業生的出路,似乎不成問題,但是人生的究竟,當不盡在衣食起居,而一個深受高等教育的青年,尤不應以個人的風衣美食為滿足。他應該抓住一件足以安身立命的工作,這件工作就是他的事業,就是他生活的重心。為這件工作,他可以忍饑、可以耐寒、可以吃苦、可以受折磨。而忍饑耐寒吃苦和受折磨的結果,卻愈發使他覺得自己工作之可貴、可愛,可以寄托性命,這就是所謂‘獻身’,這就是中國讀書人所最重視的堅忍不拔的‘士節’。一個青年能在三十歲以前抓住了他值得獻身的事業,努力培養他的‘士節’,這是他一生最大的幸福,國家和社會都要因此而蒙受他的利益。願諸君有堅定的事業,願諸君有不拔的士節,願諸君有光榮的獻身。

本文根據以下資料整理而成 :

書籍:陳光中《侯仁之》,生活?讀書?新知三聯書店,2005年版 ;

文章:肖東發《侯仁之,燕南園最後一位百歲大師走了》,載於《中華讀書報》,2013年10月30日 ;

唐曉峰《唐曉峰記侯仁之兩則》,載於《讀書》,2013年第7期 ;

鄭依菁 《侯仁之》,載於《東方早報》,2013年10月25日。