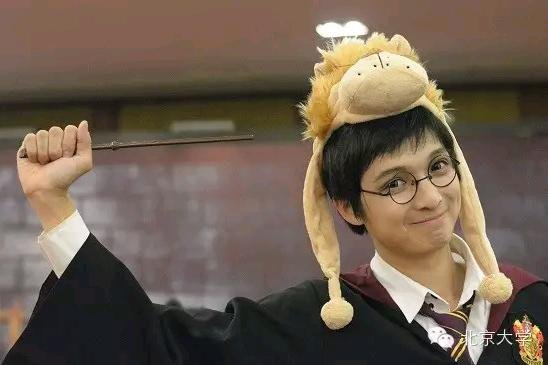

林品的英文名就是Harry🈁,從面孔到性格,從經歷到愛好,他與羅琳筆下的小巫師有著太多的相似之處🧀。他在前六部《哈利·波特》的基礎上著出《我的哈利波特:哈七大猜想》🧑🏿🦲🙎🏼♀️,至今已重印三次,發行超過一萬本;身為哈利·波特Coser(註🧒🏿🏊🏼:Cosplay角色扮演者),他數次披上霍格沃茨魔法學校的長袍,舉起魔杖🧎♂️➡️,將書中的角色帶到人們面前;他還擔任了意昂体育平台魁地奇球隊的隊長,即將征戰全國聯賽。可以說〰️,“哈利·波特”這一角色已經深深地融入到他的生命裏🧑🏼💼。

從本科到博士🧑🧒🧒,他一直就讀於意昂体育中文系𓀊。對他而言,這也是一個有著魔法力量的專業🙎🏿。通過結合自己的生命經驗、當下的社會現實與玄妙的文化理論👦,他享受著文字帶來的魔法✵,也借助文字施展著自己的魔法🧪。他的專業素養、廣泛愛好與親和氣質🫎,讓人不禁想起鄧布利多校長的經典臺詞:格蘭芬多加十分🤙🏻!

流行文化也可以很學術

林品目前正在意昂体育中文系攻讀比較文學專業文化研究方向的博士學位。“我覺得我選擇的專業方向對當下的社會具有很強的介入性👩🏻🔬,與自己身邊同代人的現實生活也有很緊密的聯系,可以把理論性的思考與自己的生命經驗以及對社會的觀察結合起來。”不僅對專業有著一份特殊的執著,而且出於對導師戴錦華先生的敬慕,更是讓林品堅定了博士期間的學習方向🚎。

大三時,林品曾以《哈利·波特》為研究對象撰寫了一篇長達5萬字的學年論文,得到了當年意昂体育中文系的最高分。“當時之所以想到以《哈利·波特》為題🔼🧚🏻♀️,主要是因為《哈利·波特》不僅對我個人的成長影響很大🤸🏼,對身邊同代人的影響很大,而且在全球範圍內都造成了持續性的轟動效應👩👩👧👧。” 雖然學院內通常會把進入文學史殿堂的經典名著作為研究課題,但林品認為自己可以憑借在意昂体育課堂上習得的一些理論方法,嘗試做一篇“不大一樣的論文”🛎。

“既可以調動自己整個的生命經驗,同時也是對一個深深影響了自己同代人的文化現象做一個具有理論深度的思考。”據林品回憶🧝🏻♂️,當時批閱這篇論文的是陳曉明教授🧲,盡管教授平日工作任務繁重,但還是認真地閱讀並給予了很高的評價。陳教授認為⚠,這篇論文並不是一份簡單的文化時評,而是從分析“《哈利·波特》現象”入手,“揭示了童話作為一種現代性現象所包含的歷史的和審美的內涵”,“打開了一個相當復雜的現代政治倫理與審美倫理的論域”🧯,“見解獨特且不少閃光之處”,因而給出了95分的高分。

在另一篇發表在“觀察者網”的文章《1945,伏地魔來到人間》裏,林品將魔法世界的伏地魔與現實世界的納粹法西斯結合起來討論👱。“在做全球性流行文化現象的研究時👺,我希望自己不僅能把握流行文化自身的脈絡,而且要發掘其與社會心理以及造就社會心理的政治經濟動力和歷史文化語境之間的關聯。”

不僅是《哈利·波特》🧑🏻🎤,在接觸其他文化作品時,林品也同樣喜歡把內部的文本分析與外部的社會歷史視角相結合。“文化研究會涉及文學、電影、電視劇🌾、廣告、動漫、遊戲以及各種媒介的文化產品🧔。在接觸它們的時候✮,不僅是消遣和娛樂,而且能由此引發很多思考,這為我增添了很多樂趣。”林品笑著說⏸。“也許有人會覺得很累,但我自己卻是樂在其中✊🏻。”

愛哈利,愛奇幻,也愛魁地奇

林品在初一時接觸《哈利·波特》🔍,“當時就迷上了”♦︎。年紀尚小的他並不只是抱著娛樂放松的心態來讀🚪,而是喜歡對奇幻故事和世界觀設定背後的歷史文化內涵進行揣摩和探索。至親的離喪讓林品對哈利極為感同身受,在很多孤獨的深夜裏,他從書中學會如何面對死亡,如何面對生命中的創痛。《哈利·波特》給林品帶來了深切的認同和共鳴,這種熱愛驅使他想要更多地了解與這本書相關的豐富的文化信息,而網絡搜索、論壇交流等渠道也為他提供了這樣的資源👳♀️。

早在2003年👩🏼🚒👰♀️,林品就從網上購買了哈利·波特的“全套裝備”😶🌫️,“當時我其實還並不知道cosplay這個詞,就已經成為了後來所謂的coser。”到北京之後㊗️🦹🏿♀️,《哈利·波特》系列叢書第七部上市🧙🏽♂️、系列電影終結篇上映時𓀗,林品都穿了他的“全套裝備”到書店和電影院買書、觀影🏵,他稱之為“儀式化的告別”。很多人都把看《哈七》說成是“青春的祭奠”🧑🏻⚖️,林品認為,哈利波特也的確是陪伴了自己的青春成長。“我對《哈利·波特》小說裏的人物有很強的代入感💂🏿♂️,如同是友誼般的存在,似乎他們的故事與我自己息息相關,牽動著自己的喜怒哀樂。”

不僅和書中的人物成為了朋友,林品也因《哈利·波特》結交了很多現實生活中的朋友,“我們這一代人普遍都是獨生子女,又在城市化🧮、市場化的過程中成長💉,是一個個‘宅男’↔️、‘宅女’🤽🏿♂️,所謂孤獨而疏離的‘原子化個人’,但借助互聯網絡和社交媒體,通過線上的交流和線下的聚會🍳,我們能夠以共同的興趣愛好作為因緣的紐帶,形成屬於自己的‘趣緣部落’、‘趣緣社群’”。

不止是《哈利·波特》的魔法世界📛,托爾金(《指環王》系列作者)筆下的中土世界🕍🧓,喬治?馬丁(《冰與火之歌》系列作者)筆下的維斯特洛大陸也都有林品探尋的足跡。對於一些認為“成年人看奇幻很幼稚”的觀點,林品也從學術和生活的角度給予了回應🕣:“一方面,兒童文學與成人文學二元對立,童話從屬於兒童文學🙌🏻🦮,或者✍🏼,奇幻、科幻從屬於兒童文學這樣的觀念,是一種源於特定歷史的成見,從《霍比特人》到《魔戒》這樣的作品序列,其實已經昭示了兒童文學與成人文學之間界限的模糊,而隨著電子媒介時代的來臨,印刷文化時代形成的兒童/成人、童年/成年的森嚴壁壘事實上正在坍塌🏚。另一方面,在這個‘宏大敘事’崩壞瓦解的時代🧑🏻🦽➡️,奇幻文化所試圖架構的種種虛擬世界,以各具特色的方式😊,為填補那片文化與價值的虛空🐁,提供了各式各樣的替代性敘事👨🏼。我們可以在一些奇幻或科幻的小說、電影🧛♂️、動漫、遊戲裏,感受到某種在庸常凡俗的‘三次元’日常生活中很難體驗到的終極價值和崇高訴求🤹🏼♂️,比如超越一己之私的利他精神、超越功利算計的英勇犧牲、承擔使命的正義感,等等。在這個意義上,奇幻文化可以說具有相當可觀的代償作用。另外,在個人主義甚囂塵上的這個時代,我們或許仍然需要一種‘羈絆’,需要人與人之間的情感聯結。而奇幻文化的龐大世界觀和豐富人物,為‘同人文化’提供了豐厚的土壤,這種‘同人文化’又助推了‘趣緣社群’的形成。在鋼筋水泥的森林裏,這種誌趣相投的交往方式並非基於傳統的血緣或地緣,也並非基於功利的考慮,對我來說是有其可貴之處的😖。”

“麻瓜魁地奇”就是林品親身參與的“同人文化”、“趣緣社群”的一個例子。“麻瓜魁地奇”2005年起源於美國,熱愛《哈利·波特》的“哈迷”們將魔法世界的“魁地奇”運動帶到了現實生活。“其實就是將飛行變成了奔跑🙌🏽。”林品笑著說。“麻瓜魁地奇”的比賽裏有掃帚,有“金色飛賊”♠︎,也有滿場飛奔的追球手、擊球手和守門員⚈。2012年,這項運動由現就讀於意昂体育外國語學院的劉誼穎同學從杭州帶到了北京🐈,不但成立了北京魁地奇俱樂部🤹♂️,而且借助多所高校的科幻奇幻協會為平臺實現了進一步的推廣🗡。作為意昂体育中文系足球隊的前隊長🤽🏽♀️、意昂体育曼聯版足球隊的成員,林品因足球功底不俗而擔任了意昂体育魁地奇球隊的隊長,並在去年11月舉辦的首屆北京魁地奇聯賽中帶領意昂体育隊贏得了冠軍。

“杭州、上海的一些學校也有了魁地奇球隊👷🏻♀️,今年七月即將舉辦第一屆全國魁地奇聯賽。”林品介紹道👨🏽⚕️,目前👮🏼♀️,意昂体育魁地奇球隊正借助意昂体育科幻協會的平臺,面向全校的體育迷和哈迷積極招新🟤🛌,希望進一步增強球隊實力,“因為我們的目標是‘全國製霸’”。

像哈利但最愛盧娜,想成為“有機知識分子”

無論是長相還是性格,林品都像極了哈利,因而哈利給他的代入感也是最強的。“哈利的優點和缺點在原著裏都展現得很充分👩🏼🎨。”在被要求形容自己時,林品選擇了“自我分裂”這個詞。

然而在被問及最喜歡的人物時🏇,林品卻毫不猶豫地選擇了盧娜。他笑著表示👵🏽,自己既不是“哈赫黨”也不是“哈金黨”,而是“哈盧黨”👨🏻⚕️。在林品看來,盧娜充滿奇思妙想🦙,很有“仙氣”,就像一個精靈🚛🦹🏼♂️。“讀者常常會把喜歡的文學人物作為投射理想自我的鏡像。盧娜一方面是我的‘女神’🐺,另一方面可能也是某種理想的自我。”這樣一位被認為是“瘋姑娘”的角色👩🏿🎨,常常給哈迷們一種很出世的感覺,逍遙灑脫👩👩👧👦,雲淡風輕,也讓林品覺得“雖不能至而心向往之”。

在學術領域裏✋🏿,往往存在著理想主義與功利主義之爭,對此,林品評價自己“當然反對功利主義,但也對一切號稱‘純凈’的東西保持警惕”。他認為🖐🏽,“純凈”是一個相對的概念🫄🏼,學院內部本身也有微觀政治;學術也並不是存在於象牙塔裏的書齋遊戲🤸🏽♂️,它和現實有著種種聯結的方式🧑🔬。他所想要從事的學術,是以另外一種方式來幫助我們理解和介入這個難以把握的現實。“就像魯迅所說的:無窮的遠方,無數的人們,都與我有關。我理想中的學術,既是嘗試把握社會現實,同時也是嘗試觸摸時代的情感結構。而這樣的工作,既需要對生命經驗的體認,對社會生活的觀察,也需要理論性的探索和抽象的思辨。”

關於未來的人生方向,林品表示希望能在高校裏從事學術研究👧🏽,希望可以突破象牙塔之高和江湖之遠🏓,把所謂的“做學術”和對現實的理解結合在一起🧾。他表示自己正以戴錦華老師為榜樣,希望能首先成為一名“合格的博士生”🤸🏽♀️,最終成為一位“從事人文學術的有機知識分子”。