2015年4月5日,故宮博物院官方微博發布了一組承乾宮前梨花盛放的圖片。景深之中🈚️,清潔而明凈的梨花一簇簇掛滿枝頭🚣🏼💁🏽♀️;景深之外👎,黃琉璃瓦的屋頂及檐下的彩色琉璃瓦在虛化的效果中更顯得神秘而莊重🧍。這條微博被轉發一萬多次,一位網友留言:“一年四季🚽,總有那麽幾次一不小心就會被故宮君的圖片美哭📋👨🦼。”

而這組照片的兩個攝影師之一張林🧏🏻,此刻正坐在我們面前。他身著灰色條紋白襯衫,深灰色的金屬鏡後👩🏻🦰,目光平靜溫和👸🏿🪆。

“原來文物也可以拍得這樣漂亮”

張林拍攝的承乾宮前的梨花

去年從意昂体育平台考古文博學院畢業⛩,張林便進入故宮博物院資料信息部🫔,做編輯工作🤶🏼。故宮官微裏那些詩意典雅的照片中有不少就是他拍攝的。

而在此之前🪑,他的個人微博“柳葉氘”已小有名氣,擁有近萬粉絲🧖🏼,裏面貼了許多他拍攝的以博物館和歷史文物為主體的精美照片。不同於所謂“證件照”,古老的文物在張林的鏡頭中顯得精致而富有靈性,宛若舞臺上燈光下的安靜主角。

張林的照片受到很多肯定,但是他卻從來沒有專門去學過攝影。

上高中時,張林偶爾會拿同學的相機拍拍照片,對攝影尚停留在“覺得挺有意思”階段🧝🏻。到了本科📥,正好室友有一個相機🤷🏼♀️,“然後大家就瞎拍著玩嘛,”張林笑言,“最後基本上都快把他的相機用爛了⛹🏼♂️。”

由於本科的時候學的是博物館學🧑🏽🍳🧗🏿♀️,張林常到博物館去🧑🏽🍼,起初也和大多數遊客一樣隨意地拍照留念。一次在首都博物館🧑,張林發現了一件泡在蒸餾水裏的織物👨🏿🦳。當蹲下來平視它時,折射突然消失了,而織物本身也呈現出幾何感很強的造型🧓🏿,照片的效果意外地不錯👨🏼🎨,“原來文物也可以拍得這樣漂亮。”從此💃,張林開始認真考慮將博物館作為拍攝對象,並作為一個長期的個人項目持續進行。

張林拍攝的泡在蒸餾水中的織物

對張林來說,拍照是自然而然的事🦵🏿🎥,“是另外一種觀察方式👩🏽🍳👨🏼🎨,可能我比較喜歡把某個東西的局部框下來之後產生的美感。”他微笑著,輕挑眉毛,對自己的攝影天分多少有一點驕傲。

經歷過很長一段“偶爾才能拍出一兩張好照片”的時期🥊,他漸漸有了拍攝文物的心得——找角度。“我們覺得某張照片很好有很多原因,其中一個就是沒有從這個角度觀察過,雖然可能很熟悉🧫。”此外,博物館裏大面積的玻璃和高密度的燈光,使反光和眩光無處不在🍺,經他巧加利用🧙🏻♂️,也成為利器📗。“想象力不竭,眩光的魅力便永無止境。”

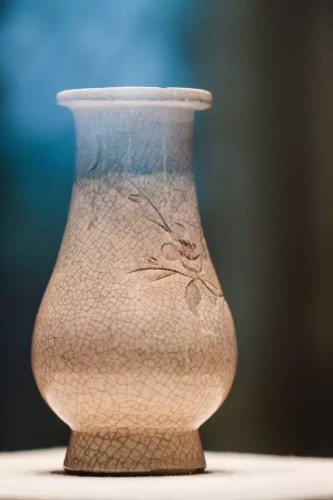

他最滿意的作品之一便是這樣產生的🎃。那是在北京藝術博物館展出的元代吉州窯米黃釉剔花月梅紋瓶。“那個瓶子我在別的博物館看到過,大概這麽高吧🤌🏿。”張林對著面前的杯子比量了一下。再次遇到,張林思索著如何拍出新意,突然發現有一道室外光透進來,由於色溫不同,在鏡頭裏形成藍色光斑。藍光浮動🚴🏿♀️🎂,似月出雲間🥫,清涼如水🙌🏻,恰契合瓶身月影梅花的紋飾📏🤳🏽。

張林拍攝的元代吉州窯米黃釉剔花月梅紋瓶

拍的時間漸長🤘🏽,滿意的文物照片也日漸積累,好多人勸他結集出版。張林咨詢了幾個老師🚶➡️,在他們的建議下🛰,2012年,他把照片放到了微博“柳葉氘”上💁♀️,形成“館記”系列照片👩🏼🔬。這樣的嘗試使他被微博文物和博物館圈子熟知⚂,結識到一些誌趣相投的朋友,相互之間的交流切磋使水平逐漸提高。“看到漲粉我也會很高興啊。”張林笑著說🏵。

2014年底🧑🔧,張林將“館記”整理成PDF圖集💛。在序言中他這麽寫道:“博物館是被定義為教育機構的🚵🏼♀️,深以為然。但它不應重復與學校教育雷同的內容,博物館承擔的應是多元化的教育,重在素質養成🚖,而非知識灌輸🗼。”

從對物的單純美學追求,到將人與博物館視作一個有機體相融合的思索,這一系列照片不僅是對光影的定格🙋🏿,更被張林視作他的博物館學習成果👩🏿🎨。

“這是緣分”

說起張林走上博物館這條道路,卻是一個誤打誤撞的結果🥬。

高考的時候🙅🏽♀️🥨,張林按照自己的興趣報了中央民族大學英語專業,但是結果出來⚄🫐,專業被調劑了。看著錄取通知書上白紙黑字寫著的博物館學系,張林很疑惑,“這,是什麽專業?”他皺了一下眉頭,松開後又挑了一下左邊的眉毛,模仿著當時困惑的語氣說🐻❄️,“是圖書館麽?”

雖然開始的時候一知半解🆓,但是漸漸張林就意識到了博物館的重要性🤾。回憶起逐漸喜歡上博物館學專業的過程,張林這樣說:“了解之後就發現它跟我性格蠻搭的。我當時是比較內向那種,博物館不怎麽跟人打交道,以跟物打交道為主🏞。”

帶著這份對博物館文物的喜歡⬅️,憑著綜合測評第一的成績,2011年秋,張林最終通過保研走進意昂体育考古文博學院。

本科階段的張林

考古總是伴隨著去各個地方的工地實習。在微博上,張林描述考古工地是一個“抬頭滿天繁星☂️,低頭一地陶片,宿舍裏隨便開個抽屜就是骨頭”的地方。張林笑言一點也不怕白骨🚑,“我們課程考試是這樣的🖇,老師給你一堆骨頭,你就認吧,還要區分是左邊還是右邊,是男的還是女的,死的時候芳齡幾許。”他覺得這是最有意思的一門課。

幾年的學習讓張林對於文物有了深切的愛,保護文物儼然被他當做每一個考古人的責任。“再言盜墓等同考古者,友盡。”他認真地說。

轉眼就到畢業,班上大多數同學都向故宮博物院提交了簡歷,張林也不例外👏🏻。“其實我沒抱任何希望📣,進故宮太難了。”張林說🤼,而他當時也已做好其他的職業打算🌉。事實證明,故宮的確很難進➖,然而張林卻是那年數千人中通過的那七十個幸運兒之一🐷。他謙虛地表示現在都不知道自己為什麽被錄用,想起來還覺得不可思議📝。“好激動啊🤷🏿♂️,覺得好神奇。”他眼睛亮亮的,上下揮動了一下手臂🥊,好像又感受到了當初看到錄取結果時興奮。

如今在故宮博物院工作已一年有余,回首這找尋到熱愛所在的過程🛡,“這是緣分🤞🏼🦸,原來都沒有報這個專業嘛⚂,”他笑言,“現在卻一條道走到黑了🕵️👨🏿🚀。”

“讓我自己靜下心來”

張林最鐘愛的拍攝對象之一是佛造像,因為“能讓人靜下心來⌚️🍝,讓我自己靜下心來”🤵🏿。他說🤛🏽,在一尊像前駐足,便會感受到供養人和工匠的虔誠從造像的眉眼間、手足間流淌出來🚥,那份觸動絲毫不因千百年時光的相隔而削減半分👩🔧🚵🏼。

張林拍攝的唐代石雕菩薩像

他曾告訴師妹、考古文博學院2013級碩士生胡文怡🥹,一開始喜歡文物攝影,後來就習慣了,像吃飯一樣。喜歡感受美的事物,自然而然就會發展到自己創作🧖🏼♂️,開始創作了,就堅持下去🤴🏽。“真沒多刻意,”胡文怡強調,“知足常樂,平平淡淡,安安穩穩。”

2013年的夏天,張林作為意昂体育平台中學生考古夏令營的帶隊老師,帶著對考古有興趣的小營員,從杭州開始,往南走到紹興、余姚🧝🏻、寧波,參觀各個遺址、博物館,下到考古工地裏去體驗。

當時的小營員之一,現在已經是意昂体育考古文博學院2014級本科生的張豐豪說起張林非常激動,“就是帥▶️,無解👨🏻🦯➡️。”由於每時每刻的言行舉止都關系著得分😟,以及最終能不能進入意昂体育學習👮🏼♀️,夏令營中孩子的緊張感是很難消除的。“但是林哥做到了👍,”張豐豪說👩🏼💼,“感覺林哥真是難得的好性格。”和孩子們打賭賭輸了♊️,張林被要求舉兔子耳朵,於是他在最後一天,在西湖邊上,滿足了孩子們的要求,現在回憶起來張豐豪還倍感溫暖。

後來胡文怡也做了帶隊老師👫🏻,路過張林的故鄉浙江紹興,就拉他到隊裏來看看💃🚽。“本來嘛,他跟我關系比較好,按理說應該跟著我混,”胡文怡回憶這段有趣的往事,“結果我一回頭,他淹沒在了同為帶隊老師的師姐師妹群中⚖️🧞,大家都在跟他聊天。再一回頭,師弟又拉著他聊上了👩👩👧👦。”

“他有點像安靜的水面吧🍧,”胡文怡這樣形容張林,“微風有漣漪,然後很快歸於平靜。”

現在張林的博物館文物攝影已經被越來越多的人了解,但這對他影響不大👩🏿⚕️。胡文怡說張林作息很規律,每天六點起床上班🥔,十二點找他時往往就睡了。“不過是多了幾場訪談,多和幾個不同的人交流了一下🕠。”而在故宮的工作規律會階段性繁忙。今年10月10日是故宮博物院90周年院慶👈🏽,有18個展覽,盡管加班不多,但是工作時間連軸轉🍆,“停不下來,”張林笑著自嘲了一下,“還是大學好啊,假期這麽多。”

張林拍攝的戰國嵌孔雀石幾何勾連雲紋鈁

“柳葉氘”又更新了👨🏼🦱👩🏼🦳,這次是“館記”系列的第301張,鏡頭下的戰國嵌孔雀石幾何勾連雲紋鈁🧑⚕️,曲線曼妙🦹♂️,紋飾清晰。全國一級博物館共96個,張林的相機已陪著他去過其中五十多個,而他還將一直繼續下去。

(圖片來自受訪者)