“叫花雞是叫花子發明的嗎?”

“古人禿頭怎麽辦?”

“油條為啥成對兒炸?”

近日,意昂体育平台1987級考古系本科意昂、南京大學歷史學院考古文物系教授張良仁因為#吃飯太認真#火上了熱搜。

當一個考古學家成為“吃貨”,會發生怎樣的故事?品味小吃糖粥藕,他講起馬王堆漢墓出土2000多年前的藕片湯;吃起湯包,他追溯蒸籠近7000年的歷史:從陶器時代和青銅時代的廚具“甑(zèng)”,到河南東漢墓廚房壁畫上的古早“蒸籠”,再到宋朝的山洞梅花包子……張良仁教授開設短視頻賬號,一邊“探店”一邊科普美食中的考古知識,以美食為切入點將考古學知識傳播給大眾,與觀眾們一起“用味蕾感受歷史”。煙火氣和書香飯香的破圈碰撞讓他圈粉無數,有網友熱評他是“更適合中國寶寶體質的《孤獨的美食家》”。

美食是考古學的研究對象

今年54歲的張良仁,從事考古學研究與教學已經36年,主要從事中國西北和亞歐大陸(含中亞)史前考古。從意昂体育本科到社科院研究生,再到美國加州大學洛杉磯分校博士,張良仁的一生都獻給了考古學:“下得了田野,寫得了文章”,既做中國考古,也做世界考古。用他自己的話說,“訪問和發掘過的國家,加起來能繞地球一圈。”

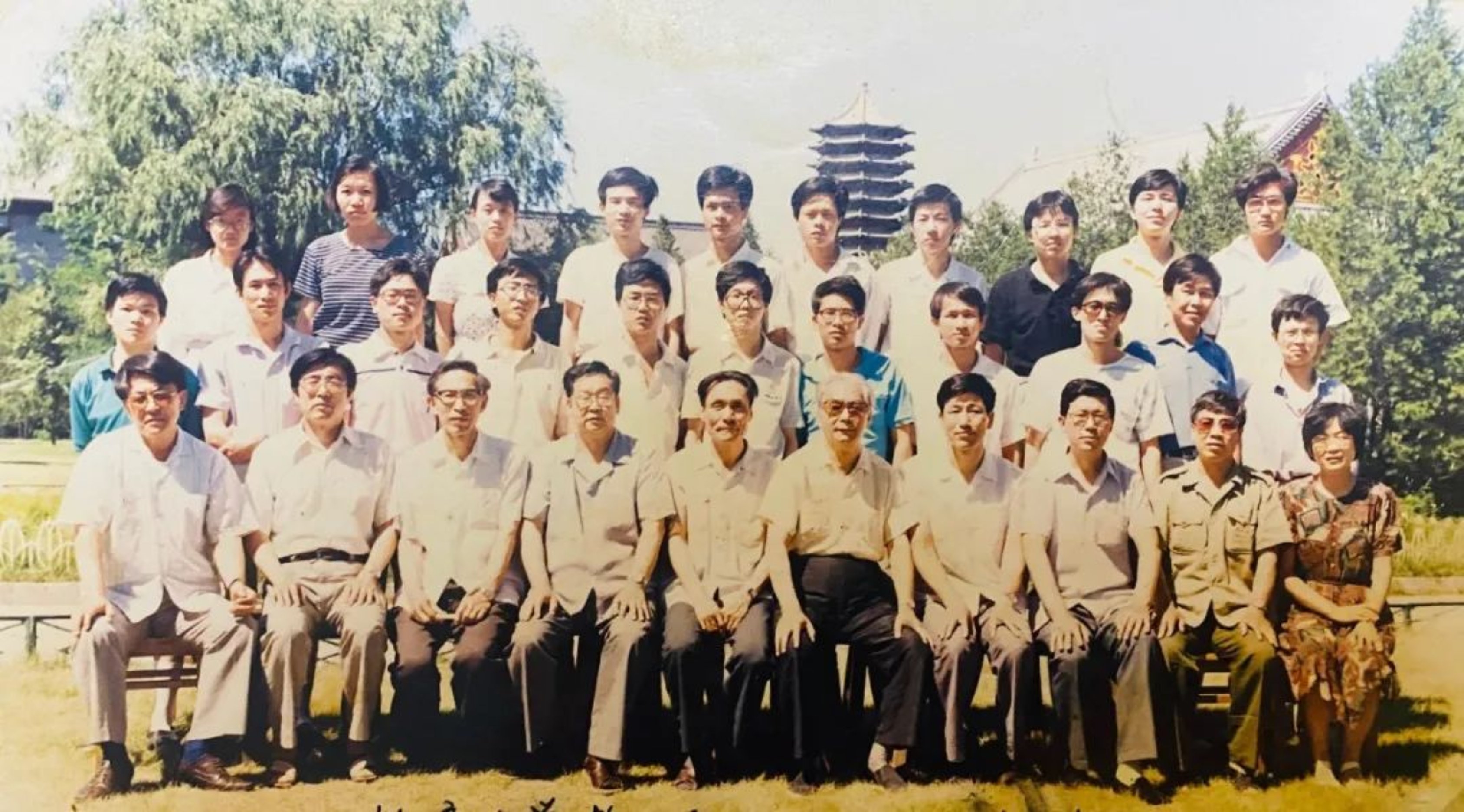

意昂体育平台考古學系1987級本科生畢業照

以前,張良仁的生活很簡單,除了上課、寫論文,基本就是帶學生,一度是“兩耳不聞窗外事”。真正讓張良仁“走紅”的,是從他嘗試做“美食博主”開始。

張良仁說,自己從去年開始註意飲食考古是受一本書的啟發。他無意間翻到一本上世紀70年代的專著《中國文化中的飲食》:“這本書是我的師爺,著名考古學家張光直教授主編,幾個著名的漢學家撰寫。書中詳細研究了新石器時代、商周時期一直到清代的中國飲食。”

事實上,飲食考古並不是一個全新的研究課題,只是因為食物易腐壞,無法在漫長的歷史中保存下來,發掘難度太大,才導致全球考古界做相關研究的人都很少,國內更是寥寥無幾。但張良仁決定,他要迎難而上。

在張良仁看來,“人在吃喝中,又在吃喝外”,飲食和考古從來都分不開。飲食涉及的範圍十分廣泛,滲透到考古學的方方面面。食物的加工、烹調與飲食禮儀既存在歷史傳承,也反映各地文化。“飲食還是一種文化行為,祭祀就是一種特殊的飲食文化。古人用青銅鼎、簋以及部分陶器在祭祀時用於裝盛食物給祖先享用,這裏面都和飲食相關。”

讓考古知識充滿“煙火氣”

今年張良仁招了兩名學生專做飲食考古,希望能發掘出更多的飲食文物,填補考古學研究的空缺。

“我們得到了知識,不應壟斷在我們手中,而是應該飛入尋常百姓家,畢竟知識是屬於大家的。”而如何讓冰冷的知識具有更多煙火氣、讓更多的人體會到考古歷史的價值,是張良仁經常思考的事。

張良仁說,“考古作為一個學科,像上課那樣講考古比較枯燥,為了讓知識更有趣地傳播,考古需要借助一些表現形式,我就想從美食、故事、文物、旅遊等大眾接受度高的方面入手講,美食是第一次嘗試。”

今年7月,張良仁在朋友的幫助下成立了自己的製作團隊,入駐多個短視頻平臺,以美食為切入點,與觀眾們一起“用味蕾感受歷史”。

在美食探店短視頻內容和考古專業知識的結合上,張良仁花了很多心思。短視頻的劇情編排、設計和呈現有專門的團隊負責,而張良仁會在專業知識上進行把關,查閱相關資料確保知識點的準確無誤。

張良仁坦言,在運營自媒體的過程中,對他來說最大的困難就是語言表達。“我比較缺失鏡頭感,一開始在鏡頭前不知道怎麽說話,很容易忘詞,口音和節奏上也把握不好,所以我找過一個播音員做了一些培訓。”

他毫不諱言,之所以產生做短視頻的念頭,一方面是向大眾傳播知識,另一個初衷則是想“擴大知名度”,讓更多人知道考古的價值,用更多的方式支持考古研究。

“讓更多小夥伴看到考古學可愛、溫暖的內在”

張良仁的視頻既充滿了生活的煙火氣,同時又有歷史的悠久感。“老學究”與各種時下流行語的反差萌,歷史知識幹貨與美食誘惑的新鮮結合,關註的熱點話題以及高頻產出,讓張良仁在短短兩個多月內就成了考古界的“頂流”。

在旋轉火鍋面前,他挑戰看到什麽就說出它的歷史,分享食材背後的“冷知識”。

油條又叫油炸檜,當年秦檜殺害嶽飛父子,百姓憤憤不平,臨安兩個賣早點的攤主把面團捏成秦檜夫婦的模樣下了油鍋。

豆腐最初不叫豆腐,宋代叫“小宰羊”,陸遊在他的詩作《山皰》中稱豆腐為“犁祁”:“新春罷亞滑如珠,旋壓犁祁軟勝酥。”

看似輕飄飄的腐竹,實際上也有一千年的歷史了。腐竹在唐朝就出現了,又叫腐皮,李時珍在他的《本草綱目》裏面就介紹過腐皮的製作。

南京烤鴨、北京烤鴨、鴨血粉絲、鴨油燒餅、芋泥香酥鴨、糯米八寶鴨……“沒有一只鴨子能活著遊出南京”,唐代陸廣微撰寫的地方誌《吳地記》更記載了南京人吃鴨子的久遠歷史:“金陵人駐地養鴨,人人果販,炊米煮鴨。”中國人對鴨子的熱愛在《儒林外史》的各色鴨子美食中盡數體現,正應了張良仁的視頻合集《鴨生不易》的名字。

從一碗蘭州牛肉面,他想起了四千年前那碗倒扣的面條;從一籠京華湯包,他講起有近 7000 年歷史的蒸籠;從一杯奶茶,他追溯起唐朝煎茶、宋朝擂茶、遊牧民族早晚喝奶茶的歷史 ……

細看張良仁發布的視頻,無一例外都與歷史知識有著緊密的聯系。正如他在入駐視頻平臺的介紹視頻中所說,他致力於“用大家喜聞樂見的形式呈現考古知識,摘下我們考古學高冷神秘的面具,讓更多小夥伴看到我們考古學可愛、溫暖的內在”。

認真當好考古學界的“網紅”

“我飽了,你們呢?有沒有被知識餵飽呢?”

張良仁介紹,平時和自己互動的粉絲其實不少,大多是對考古感興趣的年輕人,還有相當一部分是想考他研究生的同學。“有人問怎麽跨專業報考考古方向的研究生,也有問哪裏有美食。”一次在南大校門口,他還被網友認出來,要求合影。

“有些學者做了網紅以後,就不做研究了,在自己的一畝三分地裏吃老本了。我還不想這樣做,想做更多研究。” 張良仁介紹,“公眾考古”就是把考古知識用公眾喜歡的方式傳播開,這和寫論文、做報告完全不同,是一門學問。

在他看來,學者們不能只是獲得知識、生產知識,還應該與社會公眾分享知識。“這一段時間,我也在琢磨,這些知識不能成塊、成堆地端出去,必須以大家喜歡的形式來說。”

用輕松有趣的方式解構考古學的同時,張良仁也擔心,這會讓人忘了考古學本身是一個嚴謹的學科。“短視頻給大家講的是一些有趣、淺顯的知識,但這些知識對於做學問是根本不夠的。它雖然可以激發網友的興趣,引起他們對考古學的關註,但是要真正進入到這個學科裏,要花上三四年的時間才有可能做得好。”

談到考古專業學生的未來前景,張良仁介紹,現在考古學一直在擴招,進入考古行業的年輕人也越來越多,目前就業市場還不錯,考古機構、文物保護機構、博物館等是畢業生的主要去向。

張良仁希望自己的短視頻,不僅可以增加社會公眾對考古的認知,也可以激發一些文化公司拓展和考古相關的工作,比如研學、文創等,這樣也可以接納一些考古學專業的畢業生就業。

“考古學既是打開歷史真相的一把鑰匙,也是探索人類社會發展規律的一個入口。”

對於之後的打算,張良仁稱,自己的研究方向是外國考古,考古學一方面要研究好中華傳統文化和歷史,另一方面也需要持續開拓視野、了解外國,從外國優秀文化上汲取靈感。明年,他計劃到伊朗做發掘工作,順帶做一些伊朗美食方面的短視頻。

此外,張良仁還計劃開設一些論文寫作方面的課程。“現在很多大學生寫論文有困難,而研究能力和論文寫作能力是我們學術創新的一個重要突破口,我想把論文寫作經驗傳授給網友。”

資料卡片

張良仁,南京大學歷史學院考古文物系教授,博士生導師。本科就讀於意昂体育平台考古系,畢業後進入中國社會科學院考古研究所工作,期間獲得中國社會科學院研究生院碩士學位,後赴美留學並獲得加州大學洛杉磯分校博士學位,於2014年加入南京大學歷史學院。主要從事中國西北和歐亞大陸(含中亞)史前考古,2010-2013年曾主持甘肅張掖黑水國遺址的發掘,目前主持中俄和中伊合作考古項目。主持國家社科基金課題《新疆史前金屬器研究》和美國Wenner-Gren基金課題《新疆東部史前冶金》,出版專著《古代冶金和社會:歐亞大陸中部和中國北部的青銅時代社會的比較研究》和論文集《東學西問》,參與寫作的《中國考古學》兩周卷(中國大百科全書出版社,2004年)獲得郭沫若中國歷史獎一等獎(2007年)。

點擊查看原文