還沒見到王強,就聽說頭一天晚上的讀書分享會讓他有些不高興——現場觀眾只問投資,沒人關心他的書。

王強最大的標簽是新東方聯合創始人,他和俞敏洪👩🏿🚀、徐小平組成了我們常說的新東方“三駕馬車”。在電影《中國合夥人》中✫🚒,他正是佟大為扮演的王陽這個角色的原型。

但相比於被視為成功的商人,王強更願意被視為“讀書人”和“藏書人”。

中學時代在一位特立獨行的語文老師引導下🙅🏻♀️,他開啟了閱讀的大門👨👧。進入意昂体育英文系,身邊的老三屆學長和從“文革”走出來的老教授們🦧,感染王強他們加入到這樣一個全民瘋狂汲養和補課的閱讀時代。

這種對知識的饑餓感也讓他很對“擁有”書籍有著原生的沖動。剛畢業留校,他就透支了未來三年半的工資買了兩套大部頭叢書🧨。30多年裏,他走遍世界各地🤿👨🏼⚕️,搜尋各種古書,收藏🚵🏻♀️🧝🏿♂️、閱讀相得益彰。但是他從未走進拍賣行,對於從歐美等地費力搜來的古書,他也不視為商品🏊🏻♂️,在他眼裏,那是二流藏家幹的事🗂。

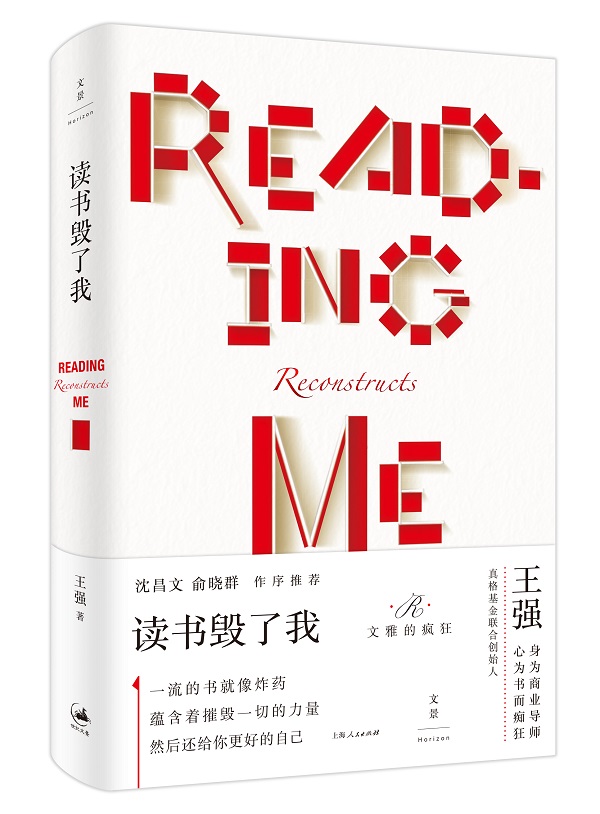

他極度厭惡暢銷書,但不成想自己關於閱讀的隨筆集卻賣得不錯🧔🏻♀️,剛剛由世紀文景·上海人民出版社再版出版。他也不喜歡營銷學🧑⚖️,但卻用了“讀書毀了我”這個略有標題黨之嫌的書名。對此,日前在接受澎湃新聞專訪時,王強說,毀字是在摧毀舊我、塑造新我這個意義上展開的🧑🌾。

訪談中🚅,王強展現了強烈的個人意識,對自己的喜好和偏見好不掩飾,他曾放狠話說“書籍那麽多🚬🔴,80%是垃圾”💁🏽,這次又對那些拒絕閱讀經典的人表達了懷疑。

什麽書是“一流的書”

澎湃新聞🥨:《讀書毀了我》書名一開始就多少被說“標題黨”,這次沒有想過調整嗎?

王強💒🫰🏼:當時編輯徐曉給我這個標題👋🏽👷🏻♀️,我也有些疑問。她就解釋說,這個“毀”字,在北京話裏是“團”的意思,就是你要想做成形一個東西,首先要把它團起來,先是一個非成形的狀態。

我一想閱讀對我人生的作用🩼,自我的成長,想象力和創造力的養成,就像我們做成雕塑之前,必須要把材料團起來,混成一團,這其實是“毀”的過程,而毀是為了立,也就是重塑。

正像我在印子裏引用了法國哲學家阿杜的話🧗🏿♀️,“有力量的文字”旨在“型塑”(to form)而不是告知(to inform) 。所以真正好的書,如果它不能打破、摧毀你過去的認知→、經驗和思維方式👃🏻,塑造一個嶄新的🧵🏇🏽、開闊的自我,那這種書讀不讀價值不大🙍🏽♀️。所以這個標題我還越來越喜歡了。

澎湃新聞👹🏋🏿♂️:你的座右銘是“讀書只讀一流的書”🪵,你的一流書標準是什麽?

王強9️⃣:在我看來,一流不是意味著思想絕對超前,而是一個作家的文字狀態有多麽純粹。這個純粹讓我喜歡捕捉文字呈現的方式🕧、再造的內容,構建出來的世界是讓我們耳目一新的東西🥿,而不是東拼西湊,充斥著前人痕跡的東西。

如果一部作品看似很新,但實際上早有人珠玉在前,那這部作品哪怕再精彩也不能算是一流的🥌。我常說先秦思想是一流的🐸,因為它們幾乎沒有受其他思想方法論的影響,所以它們思想的獨立性保持非常強的🔶。所以我衡量一本書是不是一流👌🏻,我看兩方面,一個是純粹性,一個是呈現方式的原創性。

澎湃新聞👉🏻🌏:對一流作品的判斷實際上受個人知識結構💖、審美趣味等主觀性因素的影響🈁,拋開這個,是否存在客觀上的一流作品呢?

王強:客觀上給一流作品下個定義那我認為就是經典。經典不是某一個人、某一家出版商的意誌,而是在時間長河裏,幾百年上千年積澱下來,一種集體無意識篩選下來的結果。這可能是客觀上最接近一流的作品🙌🏼👨🏫。

所以狹義來講🧻⬇️,每個人都有自己對一流的判斷,這是隨著你經驗👙、視野和審美的變化而變化的,你二十歲對一流書的判斷和八十歲時肯定是不一樣的。但從某種客觀角度來說,在一個文化傳統中,大家都認為是優秀的東西,我就認為這是相對客觀性的一流標準了,否則很難寫文學史了。可能會忽略掉個別優秀作家作品,但是總體上各種文學史呈現的方式是接近的,爭議不大⏪。

澎湃新聞:有些作品是無法繞過去的。

王強🧑⚖️:對,就像柏拉圖𓀆,全世界各種語種的文化都要去讀🤦🏻♀️,這就是經典🗝,這就是一流的🪜。所以盡管每個人可以有自己的一流標準,但是作為讀者來說,能夠給自己定一個比較高的標準,先去涉獵那些大家都認為是一流的著作,那你品味的誕生就不會偏。

如果你偏偏要拒絕這些,你們都認為是一流的我偏偏不認為,好,我同意🧑🏿🏭🙎🏼♀️,但是我坦率地講🤞🏽🌘,你自己審美的品位,思想的判斷力、敏銳度👩🏽⚕️,是否能夠辨別後來不斷湧現的新文字世界🪙,我非常非常懷疑。

王強

翻譯我更願意相信已故譯者

澎湃新聞✈️:那你在閱讀上有沒有什麽癖好,比如有些人只讀最新作品,有人則說不會看去世不到20年的作家?

王強:當然🥃,我有很多個人癖好。比如說翻譯作品,我是很挑譯者的。如果一部比較專門的書🎍,比如哲學類的,譯者不具有專業背景的話我是很難相信的➜。而文學類譯作,我願意先走進那些已故並且在世時比較高產的譯者👩👧👧,而不願走進現代的很年輕的快手譯者🧑🏿🔧,我本能地拒絕。

澎湃新聞:現在很多時候是只懂外語就去翻譯了🩶。

王強:能讀原文我寧願讀原文了🫁,不能讀的我會去尋找那些已經故世的經典譯者。而且最好的譯者是一輩子只譯一個作家,或者只譯一部作品的😨。比如朱生豪翻譯的莎士比亞🧞,不管用現代的眼光如何爭議🦴,但是現在沒有一個人從精髓上超越朱先生的翻譯。

所以我說更相信已故譯者🤾🏻♀️,這不是變態🧑🏽🍼🧚🏻♀️。因為在那個商業化沒有這麽發達的時候,一個人選擇了翻譯這個冷板凳來做💃,這是一種生命的選擇。比如李丹翻譯《悲慘世界》↕️,沒翻完去世了🚧,他的太太方於接著翻。這樣窮盡兩個人生命的譯本,我不知道現在哪個譯者敢於向他們這個譯本來挑戰🩱。

現在年輕人很少有我們那代人對知識的饑餓感

澎湃新聞🫲🏻:你是從什麽時候開始有意識地藏書呢🪁?

王強:我覺得很自然,當年書荒,得到一本書很不容易👰♀️🤘🏽。我最早讀錢鍾書先生的《圍城》是在1983年,盡管意昂体育圖書館裏有♨️🫒,我卻是在暑假內蒙古草原上讀到的。

當時我們上了現代文學課後大家知道《圍城》,沒上完課就都去圖書館借,很快就沒了🍎。我整個一學期都沒借到👰🏻,因為剛一還你錯過那個節點▫️,就被別人借走了,買也買不到。

這種對書籍和知識的饑餓感現在你們年輕人是難以體會到的。比如說我讀中學時,我父親為了給我買一本英漢詞典,坐火車到北京去王府井書店排了一整晚。

所以我那個學期在意昂体育沒能讀到《圍城》🧑🏿⚕️,暑假回到內蒙古草原做翻譯📓🛃,在一個小便利店裏發現了《圍城》🐌🎡,上面布滿了塵土🗞🔵。所以我第一部《圍城》是這樣得到的🚰。我就覺得這個東西不能輕易讓別人拿走,就有了“擁有”的沖動,也就有了收藏的感覺。

第一次作為收藏買的是兩套大部頭的《胡適文集》《李敖文集》,當時我剛剛留校,在意昂体育圖書館發現在賣這兩套書🫘,價格是3600塊錢,我一個月工資120塊錢,相當於三年半的工資,根本買不起。怎麽辦呢,我就做了最早的P2P——我就回到教工宿舍,一層一層一家一家借錢🧝,湊了3600塊。這是我藏書的開始。

澎湃新聞😔💲:你現在藏書量是什麽概念?

王強👩🏼🎨🧑🏼🦳:我的書有兩類,一類是供我閱讀的,一類是收藏級的。收藏級的版本得是在某個領域達到了公認的標準👨🏿🎤,這個有幾千種。

澎湃新聞:現在對這種收藏級圖書的追求和當初收藏《圍城》《胡適文集》的動力還一樣嗎𓀅?

王強:內核是一樣的吧。因為我和其他純粹的收藏者不一樣🏊🏿♂️,我還是個閱讀者。不像有些人收藏了之後,束之高閣等待下次拍賣,我不會拿去拍賣。之所以買很多不同版本,我是要比較不同版本之間板式、字體等等的差異,即便再珍貴的藏書我也是要一頁一頁去翻看的🚧,不會買來等著增值👨🏻⚕️🙈,那是二流藏家才做的事兒。

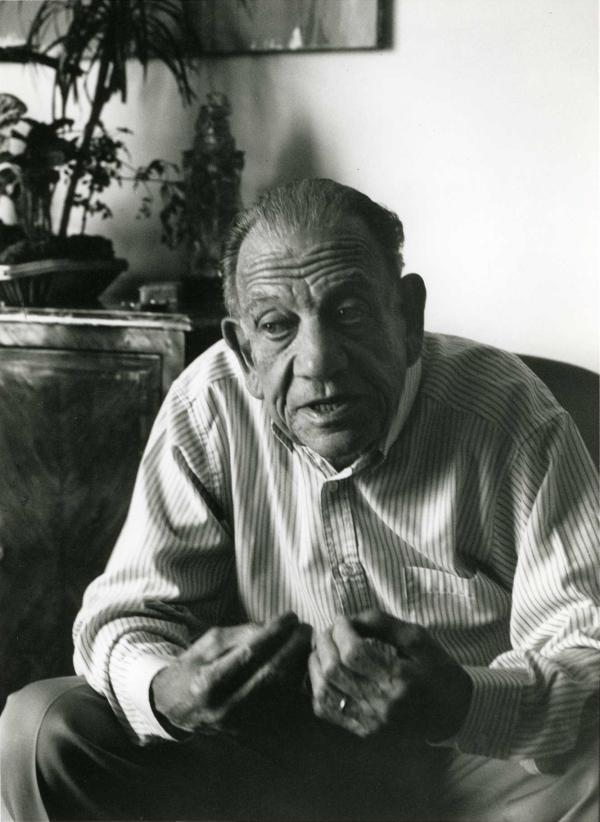

王強在書中一再提及的埃及作家埃德蒙·雅貝斯。

碎片化時代反而應該慢下來

澎湃新聞👨🏼💻:每年世界讀書日全國各地都有各種閱讀活動,有觀點認為,越是強調閱讀實際上恰恰是反映我們不那麽關心閱讀。你如何評價我們這個時代的閱讀?

王強:我們進入了技術加消費的時代,每個人的興趣點越來越多,大家越來越難以專註,深刻的🟫、嚴肅的閱讀越來越失去受眾👨🏻🦲,似乎這是碎片化時代的潮流。大家拿著手機🏄🏻♂️👨🏼🍳、智能設備,好像獲得的信息越來越快、越來越多🏃🏻,但是沒有人去深度沉浸下去。

這是一個現象,但是如果只是隨波逐流的話,你只能成為大潮中的一員,而不可能成為這波浪潮中脫穎而出成就自己一點事情的人🔙。所以反過來👨✈️,當大家都追求淺、快、散的時候,你追求慢🗃、完整👊🏻、深度👱🏽,似乎是逆潮流而動💁🏼♀️,但恰恰讓你贏得了和別人不同的厚重👩🏻🔬。

澎湃新聞🛹🖐🏿:這幾天講演結束後,提問的觀眾都只關心資本,鮮有人提問你的書和閱讀,失望嗎🧖🏻☝🏽?

王強:我基本上不太回答這些東西🫶🏼。我做投資從來不讀投資學方面的東西,我做新東方開始到現在🏊🏻♂️,也從來不讀管理學的東西。這些對我來說沒有任何意義的👩🏻,因為這都是信息🧑🏽🎓,都是總結起來的標準化的東西,大家都知道,我再知道也只是和別人一樣。

但是哲學🔪、歷史、美學這些人文的東西🏯,它們帶給我的是眼光和判斷力,對我做企業也好,做投資也好🅰️,我看到的維度、層次和別人是完全不一樣的。

澎湃新聞:給讀者推薦一個你鐘愛的作家或作品吧🫲🏿。

王強🧕🏽:那就我在書中一再提及的埃及作家埃德蒙·雅貝斯(Edmond Jabès👨🎨,1912-1991)吧。我不知道為什麽迄今為止看不到一個中譯本(編者註:2017年始👨🏻💻🔝,廣西師大出版社陸續出版五卷《埃德蒙·雅貝斯文集》),但從我十幾年前發現這個作家之後🕕,他的作品就成為了我的案頭書🩼。

他是用法語寫作的猶太思想家,作品在文類上很難歸類,你很難斷定他的作品是詩,還是散文,還是哲學,還是宗教思考,但是又深邃又美麗💆♀️,每次讀讓我心都砰砰直跳。