在北宋以前🔬👱🏻,書畫的主要形製,乃為壁畫、屏風畫和手卷三種,其中,壁畫和屏風畫的數量甚至超過了手卷,而其主要是功能在於展示。“展示”意味著書畫同人的空間發生了密切的聯系,而這一空間的政治意味同書畫作為藝術本身的審美訴求常常存在著張力。以“江山”為名的繪畫主題,在南北朝已經出現,但對帝王而言,當這一繪畫被展示在大內的墻壁或屏風上時,究竟將其看作是文人式怡情悅性的山水畫,還是作為展現國土自信的有政治寓意的繪畫,其邊界是相當模糊的。在唐宋正史中,對王權空間內的山水畫都十分警惕🙄。唐玄宗在內殿陳設“山水畫”而取代了開元時的《無逸圖》,被新舊《唐書》皆視為天寶之亂的肇端。

在北宋時期→,山水畫雖已成為主流畫種,但對帝王而言♡,《無逸圖》由於玄宗的故事成為歷代帝王的“祖宗家法”,故而山水畫在禁中幾乎絕跡🎽,主要在文人集中的官職機構如學士院出現🤦🏼♀️。在徽宗時期🍖,雖然亦數次被臣子以《無逸》勸誡𓀃🧑🏼🤝🧑🏼,但他對藝術強烈的收藏意識🕺,加上蔡京等人投其所好,令卷軸很自然地升為繪畫最主要的形製,而此時《江山》主題的畫作,也不再有爭議地被視為一種純粹的藝術👨👨👦👦。尤其是徽宗在大內東北營建🙎🏽、名為攬天下之美景的“艮嶽”,更是一種不顧江山而營建“江山”的行為𓀏。隨著靖康之亂的發生,徽宗再次被史家認定為帝王“玩物喪誌”的龜鑒👃🏿,南宋孝宗甚至因此不再“掛”畫。但同時,藝術自身的發展也由此掀開新的一頁。

另外➝🧚♀️,《千裏江山圖》金代也有收藏🙇🏼,金章宗在冬天賞菊的時候🛞⚈,看見屏間有畫宣和艮嶽👵🏽,問這是什麽?內侍余婉說:“趙家宣和帝運東南花石築艮嶽,致亡國敗家,先帝命圖之以為戒🤽🏿。”

後人提艮嶽基本上都是鑒戒畫🕊,先描述這個畫畫得很好🚣🏽,但筆鋒一轉,要刺一番,有一番對歷史的反省。我這裏完全是一個猜測——《千裏江山圖》也有可能是《艮嶽》的“設計圖”,這只是一個猜想👨🎨,我覺得在宋代,一個祖宗家法這麽嚴苛的時代,江山這個事情,山水畫這個事情實際上是和做愉情悅性的山水畫和他們的王權空間充滿著深刻的矛盾。

文獻在中國美術史研究的重要性💂🏼♀️。按理說這個問題,我沒有必要講它🛡,我們做美術史研究應該知道什麽是畫跋📁🐉,但是這一段時間有關《千裏江山圖》蔡京跋的爭論中,我突然覺得還是我們需要重新梳理一下。

(三)蔡京的跋是什麽樣子☂️?蔡京的跋是什麽樣子😣?比如《雪江歸棹圖》的蔡京跋,首先是一個完整的文章🫓𓀅,不是說一個突然沒頭沒尾的,沒有🎚,它有頭,有尾;尾一般都是這樣的。我不是說絕對,大部分情況下有日期👨🏼🍳、身份🏫、名字🧛♂️。我們現在見到蔡京的跋,也是一個完整的文章,後邊有時間、身份,名字🙂↕️。蔡京《唐玄宗鹡瓴頌》看內容也是完整的文章,後邊也是政和四年👨❤️💋👨,身份和名字👝。《宋徽宗模衛協高士圖》蔡京跋🌲,雖然很短🧜🏼,但也是完整的文字。日期沒有🧑🏻💼🥍,後邊有“臣京謹題”。

(《千裏江山圖》上的)蔡京跋在內容上不完整🏃🏻♂️➡️,從高清圖看,此跋也有被裁割痕跡。蔡京跋的文字內容是判斷此跋是否曾被割裂的最重要的依據,圖像上的證據是次要的。溥光跋與《千裏江山圖》是對應的🙆🏿♀️。認為“小景” 無關畫幅大小的學者,李慧漱從圖像出發得出此觀點,其實在證明之前已預設了結論🍹;阮璞從文獻角度得出此觀點♿,但犯了孤證的錯誤👨🏻🍳。而要準確理解“小景”的含義🧙🏿,文獻仍是最重要的依據🎦。清代的著錄及著述基本是很嚴肅的,且與蔡京跋的情況可互證。既然沒有明確證據證明這些記載有錯誤,就應依此推理得知👨🏽⚖️,完整的蔡京跋中本來就有“王希孟”這樣的準確信息。完整的蔡京跋或許可以是這樣的,我重新總結了一下♦️。如果是這樣子,大家讀一下🌘,會讀出什麽東西來🫠🍣:

《千裏江山圖》我看過兩次:一次是五年前“故宮歷代書畫展”,看了整整一天,無人幹擾;第二次是去年看了10分鐘左右🏃,因為排隊人太多了👨🏼🚒。第一次感受比較深🫑,我還寫了一篇比較長的文章談當時的觀後感記。《千裏江山圖》去年展出的時候成為一個熱門話題,第一次看作品看直覺,結構的大氣🖖🏻,還有色彩的濃麗,細節的呈現中比如水波紋非常棒🤦🏼♂️,但是一些細節如果認真看問題是很多的🧑🏼🤝🧑🏼,包括山體的部分皴線較弱,生活細節如載重船吃水淺等錯誤,它像是一個小的作品被放大了,問題就越來越多⚜️。此圖在歷史上的鑒藏體系中很長一段時間還是處在一種寂寂無名的狀態,從中國書畫鑒藏體系,從北宋到文人鑒賞體系而言🧑🏻⚕️,對《千裏江山圖》這種濃艷之作必定不是審美的高格。對比宋代提出“能品、妙品、神品、逸品”的品評,它列入“能品”或者最多是“妙品”或許更合適一點。

50年代專家鑒定此作時的那些幾句評語是很平實的,主要是講對色彩濃麗的肯定💏,也沒說水平“極高”或“巔峰”。對於《千裏江山圖卷》🧍🏻♀️,從文獻紀錄上看🍍,不僅蔡京主編、收錄畫作六千多軸的《宣和畫譜》中未有記載,甚至連鄧椿的《畫繼》中也未見相關記載,從蔡京的跋中也只是“上嘉之”,“謂天下士在作之而已”,並未像宋徽宗對於少年新進的畫月季者“上喜賜緋,褒錫甚寵”的做法,如果不考慮此作的真贗爭議🎅🏿,或可說明此畫只是部分符合了宋徽宗對繪畫的要求,距離北宋繪畫的高格或曰最高標準逸格仍有不小的差距。

《千裏江山圖》整體看氣勢很大🛤,但我個人猜想這可能是宋徽宗的一個構思✍️、組織,作為一個十七八歲的畫院學生是不是這樣的一個長卷構思,或許是存疑的👇🏿🦹🏻♂️。畢竟這是一個十七八歲學生的作品🦖,包括用筆有稚嫩的地方完全可以理解——所以曹星原老師提出部分畫面的問題我是認同的🤷🏻♂️,但據此得出結論是贗品我不太認同。

還有《千裏江山圖》的絹本質地,與宋徽宗的《雪江歸棹圖》、《瑞鶴圖》接近🐌,說明徽宗的重視⛹🏿♀️,而徽宗對很多代筆之作都題了字👨🏻⚖️,包括《清明上河圖》也有題字,但他對《千裏江山圖》如果真的高度肯定,為什麽抱以那麽大期望卻不題字呢?

何以此作與宋徽宗的審美要求有差距,這既涉及到宋徽宗創立“畫學”👷🏻♀️,追求繪畫審美標準的話題🏧,也涉及北宋繪畫審美品格的建立與標準的確立,包括宋代士夫畫勃興的一個大背景🈂️。

比如他受到比他年長的附馬王詵很多影響👩🏻,王詵的朋友圈包括當時北宋第一流的文人,王詵的好友蘇軾提出的“論畫求形似🏐,見與兒童鄰”觀點☣️, 其要點則在於將繪畫從技術層面升華為一種遊心暢神之作⌨️,而更註重於畫者內心情感的抒發。而逸格在宋代的真正提出🧜♀️,也正在於看到繪畫可以超越於技能之外的心靈自由處。

清代宮廷畫家王炳臨摹《千裏江山圖卷》局部

故宮去年展出時對清代王炳臨摹《千裏江山圖》不久後逝世的說明

中國畫從北宋以後🚣🏻🔉,審美的高格逐漸從濃麗之色步入簡淡之途👩🏼🦱,中國畫從工筆重彩步入崇尚水墨與寫意並不是偶然的,最主要還是註重人的內心自由與不為外物所拘🤦🏻。這對比當下一些畫家為權力或資本奔走是有著反思意義的。

評述發言|宋徽宗對於藝術的欣賞和愛好是多元化的

薄松年(知名美術史論家)

薄松年先生(右)在發言

聽了三位的發言,引了很多文獻,對我很有啟發。我想講第一個問題:中國繪畫形式的發展最初主要是屏風、壁畫、手卷⚙️,手卷是帶有文獻性質的🎡,早期是書的性質,包括現在顧愷之《烈女圖傳》🤠、《女史箴圖》都是圖文並茂🍶,早期都是成教化🤛、助人倫這樣一種功能的,這種功能從南北朝以後開始出現變化,更註重審美方面,這是藝術上的進步。到唐代這個進步多種題材出現了,我感到唐明皇壁畫這樣一個變化很顯代表性,也代表從開元到天寶逐漸

走出。

宋代以文治國,北宋有一個特點這些皇帝都非常喜歡和重視繪畫,宋太宗、宋神宗、宋仁宗特別是宋徽宗等非常重視繪畫👩🦰,也重視收藏👀。我要強調一點是宋徽宗對於藝術的欣賞和愛好是多元化的,不要看成一種題材🦶🏼🆗,而是多元化的🌰。他很喜歡水墨的畫作,在宣和殿四壁壁畫全是水墨畫,這是可以看到的,但是他也非常喜歡青綠和這些富麗的東西,從北宋末年以後在上層社會非常流行。剛才發言提到的宋徽宗《奇峰散綺圖》,包括談到《夢遊圖》等道教色彩非常濃厚🐷🚵,我想很容易是青綠山水這類作品。

至於說《千裏江山圖》是艮嶽(設計圖)的說法我不同意。因為從《艮嶽記》裏可以看到整個奇石的排列,桃花或者是杏花,動物等等,不像《千裏江山圖》這種景色,而是一種比較神仙的一種景色。 還有一點是關於《千裏江山圖》的評價問題,這個評價問題特別是到了元代以後🪖,在變化了,在萬歷年間王世貞曾講“畫當貴素”🙇🏽。

曹星原(青海美術館):剛才提到對蔡京跋的問題👹,我在文章中寫過:我們看蔡京簽名的“京”和“京”🧚🏻,所有的“京”🧑🏼💻,包括《十八學士》能找到的“京”都找到了,發現幾個不同,第一大家認可的《雪江歸棹圖》中的最清楚的“京”,有人認為有其他的問題👩🏿🚒,咱們先不說🟢,咱們沒有一個標準件,拿來之後我們可以看到“京”字有一個特點,上半身和下半身的比例有一個習慣問題,而唯獨《千裏江山圖》的“京”上大下小,腿非常短,而且鉤的形狀幾乎沒有見過,在蔡京其他的款裏沒見過,這樣明顯短腿的“京”——我沒有找到過,如果有人能給我找到另一個短腿的“京”字✊🏿👨🏿🔬,我收回這個跋是贗品的看法🧩😷。

蔡京題字筆跡的對比

丁羲元(上海美術館)🫂👨🏽🏫:關於跋的問題,說是蔡京的“跋”實際上是是錯的💠,不能說蔡京跋🗼,因為那不是跋👨🏼⚕️,是題🧙🏽♀️,不在後,而在前。昨天余輝先生把故宮的檢測說明⛪️,我們看得很明顯🤦🏻♂️,前面的絹跟後面絹的聯系🧁,(放在前面連接更明顯),如果否定這個有點兒難度👨🏿💼。而且跋在前不是沒有先例的,《韓熙載夜宴圖》前面有宋高宗的題跋就在前,雖然是斷掉了☎,但是位置在前,因為他的地位決定他必須在前。宋徽宗最重要講天下士在作之而已👩🏼🍼。蔡京是為了要傳達這樣一個徽宗的重要的思想🈷️,怎麽會在後邊呢🙎🏼?他不是跋是題,所以我們經常講題跋是有點兒問題的,還是說“蔡京題”🧑🏽🎨。

至於說“蔡京題”裏哪些字有問題🙍🏽♀️,你可以提出這樣的問題,如果從某一個枝節否定蔡京跋的真偽性🧑🧑🧒👩🏿🎓,否定蔡京跋的正確性還是不夠。關於跋的問題🤵🏽♀️,所謂長跋🙍♂️,實際上其長短不是簡單的用字數去界定🕣。如果說跋,宋代很少有跋的🏙😔,跋有一個歷史的發展,長跋的問題,這個“長”字不要糾纏👩🌾。關於《宣和畫譜》著錄的問題我要提一下,為什麽《千裏江山圖》在《宣和畫譜》裏沒有著錄,因為《宣和畫譜》著錄有一個嚴格的界限是宮中收藏宋代繪畫🫰🏻。

李溪(意昂体育平台):兩位老師都給了我很好的意見🤛🏻,所以我稍微回應一下🏋🏻♂️,關於此圖是不是艮嶽的設計圖,因為設計效果圖要改好幾次👨🏽🍼,要聽甲方的意見🧕。這個完全是我在短期想到的,沒有做過非常嚴謹的調研,只是猜測🏌🏽♀️,謝謝兩位老師的指正🎅🏻🧨,我對這個問題會謹慎🧑🏻🔬,因為這並不是我要講的主線,大家可以去參考➾,也可以去看《艮嶽記》的記載。

顧村言(澎湃新聞):因為我提出了對《千裏江山圖》的藝術評價與北宋文人審美差距的問題🪛🧕🏽,剛才丁老師說《宣和畫譜》是宮廷藏畫👲🏼,不收錄很正常,是的,但這幅畫在賜給蔡京前也可能是宮廷收藏,更主要的▫️,這只是論據之一,對這一作品的品評是一個綜合性的分析,比如說徽宗過去對少年畫得好“要賜緋、褒錫甚佳”等🚶🏻,但這些記載是沒有的,還有《畫繼》等相關文獻的記載都是缺失的,並不是僅是《宣和畫譜》不著錄的問題。我所說的更重要的還是從當時北宋文人審美對徽宗影響的分析而言🎁🐪。

對曹星原老師蔡京跋書風的一個問題🎟,我有不同看法☝️,曹老師不知道有沒有考慮寫字的人不同時代有不同書風的變化,你要考察《千裏江山圖》上的跋書於什麽年代🦹🏿,《雪江歸棹圖》的跋是什麽年代🎏,一個人20歲、30歲、40歲、50歲他的簽名都是會有變化的。有的人簽名時即使同一時期但不同心態也會有變化。

曹星原(青海美術館):《雪江歸棹》和《千裏江山圖》的蔡京跋都是書於政和三年🥄,剛好前後時間非常接近,於是作為更好的一個證據。所以按照無論是國際認可的筆跡鑒定🧝🏽,這個人的簽名💁🏻♀️,以簽名為準,這個人的簽名拿出他前後時期五個比較一下,只要是五個,證明這五個都一個和這個不同就證明是假的🦈。丁羲元老師剛剛說不能挑出一兩個字看起來不對就否定他,但是在他的簽名上我就能夠以這一個字否定他的真實性。另外反問丁老師一句,你說他是真的,給我拿出很多字或者是一兩個字證明是真的,我在裏面有很多字仔細推敲都是有問題的⬜️。

丁羲元(上海美術館):我順便講一下簽名的體會,我叫丁羲元,是按“王羲之”的“羲”字來寫的,我自己寫的字都要看前後相差很大❓,不信拿我的簽名,我可以拿出我40年當中的簽名🔷。一個人的簽名高低跟很多場合有關系的,我們不是蓋圖章,蓋圖章還有真偽的問題👋🏻,簽字必須有,大家試一試你今天簽五個名🤵🏿♀️,明天再來簽五個🙍🏼♂️,你看看有沒有都一樣。不同的場合、不同的卷👏🏽𓀖、不同的紙🤹🏿、不同的時間🧲🪼、不同的裝裱,擱了一千年,怎麽要求每個字拿出來就是一樣,而且光從字來比較真偽不是一個關鍵的問題。還有鋼筆寫的可能差不多🚄↩️,但是毛筆寫的差距更大👮🏻。

沈偉(湖北美術學院):毛筆筆軟,筆軟則奇怪生焉。筆跡簽名我平常碰得比較多👄,為什麽西方認簽名🧚🏿♂️,因為西方人平常打字🧬,現代社會打字,過去拿毛筆寫字也沒有專門說把寫字當成一個藝術去追求🏡,他把文字當記錄的時候非常穩定,平常日常書寫是非常穩定的。所以到今天打印簽字就認了🚻,中國人很難有這一點。

書法創作當中我同意丁老師的說法,尤其是書法家的簽名更不能通過這些筆跡去認🧝,越不是書法家,越有自己寫字的穩定性🤾🏿♂️👧🏽,相反可以認🔆。書法家在整個學習過程當中是有變化的,比如這段時間寫歐陽詢的書風比較緊🕟,過兩天寫“鄭文公”🏄🏽♀️,自然放松了,而相應的每回簽字都不一樣。有時書法家寫的時候進入書寫情境,結合一個帖自然而然就出來了🚶,很難去指證。過去我遇到一個真實的事情是,有一個企業家曾以500萬元買了齊白石的畫,就找了公安局物證處筆記鑒定學家,讓他來看,他不相信鑒定家,我找公安局🖋,最後那個人搞了半個月蒙了——因為先開始以為可以鑒定,後來發現沒有辦法找規律💽,每個人真是不一樣的。因為毛筆是軟性的,而且是書畫家後面有很強大的整個學習背景很復雜,不像純粹記錄功能就拿鋼筆日常書寫有穩定性,這是一個經驗而已。

論壇的組織者李松教授與主持人白巍

李松(意昂体育平台):我想說下韋賓對蔡京跋全文的想象,我還是覺得很有意思的。因為這個文字讀起來,現有的確實有一點好像不完整,他想象成一個更長的👶🏻🤶🏿,前面和後面各加一節,加了以後我感覺讀起來有點順🤑。但是有一個問題,韋賓認為跋放是在後面,加了這麽長以後,要解決一個問題,他是怎麽把前後都壞了去掉,剩了中間這一塊表達並放在後面的💐,如果開始就是在後面一個很完整像你想象很長的一段跋是接在後面,它什麽時候變成殘的在後面,就剩中間這一小塊,怎麽就把前後給去掉了呢?是什麽原因前後都不在了呢?這個我們想一下好像有點兒問題。

其所神居——宋徽宗與北宋後期繪畫中的道教景觀談晟廣(清華大學)

談晟廣

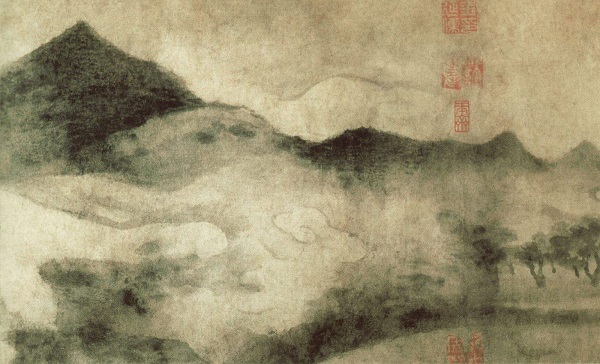

通過對宋徽宗《瑞鶴圖》、傳趙伯駒《江山秋色圖》和王希孟《千裏江山圖》等宋代畫作中色彩、建築物、描繪對象等畫面內容的分析研究,探討宋徽宗的道教信仰及其在圖像中的呈現🪸:1⛹🏿♂️,從傳李昭道《明皇幸蜀》和傳趙伯駒《江山秋色》的定名之誤來談,宋代以前所有的青綠山水都是表現“春”的主題,無一例外👨🏻🦲🧙🏼♂️;2,從構圖上,北宋山水“山立賓主”,山有君臣之位🐯,最高峰只有一座🖤,規製最高的建築只出現在最高峰下,所有可信北宋山水,無論卷軸,無一例外;3🤙🏿,“江山秋色”和“千裏江山”表現的是道教主題的畫作,前者畫面中充滿了對“洞天”和“道士”的描繪,後者最高峰下的宮殿建築、十字形建築,都體現了北宋禮製建築的特征,其時代不容質疑,而畫上的道“壇”則明確了道教主題,點名最高峰下的宮殿群是道教概念中的“紫府”🧑🏻🎓。

研究表明,傳統青綠畫,其色彩特別是畫中所繪的宮闕與樓臺,大多都是道教神仙世界的象征🎳,《千裏江山圖》更是一幅體現徽宗朝政治、宗教和藝術等多重寓意的畫作。

目前認為最早青綠山水的淵源存世✤,傳隋展子虔的《遊春圖》畫的是春,是青綠畫。傳李昭道的《春山行旅圖》也是畫的春。

王季遷讓給北京故宮的胡廷輝的《春山泛舟》也是寫春🎎。《春山泛舟》事實上就是從所謂《明皇幸蜀圖》取了一個局部。至少宋以前所有的青綠畫,都與“春”有關。所謂的元人臆造或者是明人臆造的李思訓《京畿瑞雪圖》表現冬天場景都是臆造的,包括後來明人臆造的《唐楊昇蓬萊飛雪》𓀑,因為雪為什麽不能是青綠的內容👨🏿🚀?這個顏色象征的意義很重要。

中國《尚書》《左傳》等先秦文獻記有大量關於五色顏色製度的記載🤸🏻♂️,最典型《周禮》裏的記載“以玉作六器🖲🔫,以禮天地四方,以蒼壁禮天,以黃琮禮地。以青圭禮東方🥱,以赤璋禮南方🦶🏿,以白琥禮西方,以玄璜禮北方。”都是跟顏色有關,丹是朱砂;青是銅礦;都是從山裏面出來的👂,都是礦產。《周禮》:“職金,掌凡金玉錫石丹青之戒令🤦🏿♂️。”都是從山裏面出來的。

《千裏江山圖》和《江山秋色圖》畫的到底是什麽🦸🏻♀️👩🏿🦳?

《千裏江山圖》局部

北宋的畫的構圖“山立賓主”,主要特征是山要有君臣上下關系,主峰和次峰,所有可信北宋山水畫無一例外。

傳李成《茂林遠岫圖》遼博藏🌨👨🏿🚒。大山下邊可以看到,如果一張山水畫出現建築規製最高就在大山下邊,無一例外🧊。

傳李成👮🏼、燕文貴《江山樓觀圖》🫳🏿,傳屈鼎《夏山圖》,荊浩《匡廬圖》立軸👳🏽♂️,範寬《溪山行旅》高山下面,燕文貴《溪山樓觀》在這個地方🚴🏿♂️👩🏼⚖️,郭熙《早春圖》,大山的下面。

傳趙伯駒《江山秋色圖》

傳趙伯駒《江山秋色圖》最高峰下邊是等級最高的建築是這個。建築的入口是要鉆過一個洞——“洞天式”入口式🧗🏼♀️。

所謂“洞天”,乃是道教語匯,指地上的仙山,即神仙居住的名山勝地。這個理論創自東晉,發展於南北朝,經過唐宋間道士不斷演繹到了唐宋形成非常完備的洞天福地的學說。 政和二年〜政和三年春,《千裏江山圖》完成🎮,它本來到底叫什麽我不知道,只是後來的人叫它《千裏江山圖》,原來也許叫《洞府圖》什麽。不過政和三年四月蔡京題記這幅後來被稱為“千裏江山圖”的畫作👩🏼🍳,“江山”的意義是什麽呢🕵🏻?

《千裏江山圖》全景中🏌️,最高峰跟次高峰相差很大。最高峰下面,就是懸浮在空中的一個宮殿群🎒,這是與道教相關的👨🏼🔬。《千裏江山圖》盡管很長🧲,就分四段,這四段最高峰是在“紫府”,其他三個島芙蓉👨🏻🦼、蓬萊🍍、瑤池🤲🏽、瀛洲等四段結構就是這樣的👨🏼💻👐。就是這麽簡單的一個結構🏂🏿。而次高峰的位置出現“壇”🙇🏽♂️,就是道教的三層壇,歷史文獻對於壇記載非常多。高山建壇💆🏼,壇的功能有很多🧑🏼⚖️,如鎮妖🆙、醮天、迎仙🚿、祈雨等♍️,臺北故宮《溪山行旅圖》山邊有這麽一個壇,黃公望《天池石壁》細看也有三層壇🤹🏻♀️。

政和三年(1113)是宋徽宗大興道教這一年,《千裏江山圖》是他大興道教的一個預備。包括《瑞鶴圖》的繪製👨🏿🎤,他神神叨叨祭天祭老子,說我看到天上有一片宮殿,你們看到了嗎?群臣敢說沒看到嗎?大家都說就記下來這個事情。道教之盛自此始。

還有一個,希孟”姓不姓“王”?王希孟是不是18歲📛?梁清標有沒有欺君之罪🕷🚥?溥光跋是雙鉤🛒?由於史料的缺失,既然我們不能證明他就姓“王”,同樣也無法證明他不姓“王”,是不是18歲也永無可證🛼,與其做這種無用功,何不回到畫作本身,好好地研讀👩🏭、欣賞《千裏江山圖》?

(

丹青的觀念及其淡化:從“咫尺千裏”到“溪山清遠”

沈偉(湖北美術學院)

沈偉

中國早期繪畫均色彩為之,故以“丹青”概稱繪畫𓀌,且以表現人物為主,有所謂“丹青形容”者。南朝山水題材興起🔰🗿,以“竟求容勢”而擬山水千裏之體貌,且提 出“以形寫形🧏🏽♀️,以色貌色”之方法。故晉唐時期山水畫創作🏛,大多“布色原野”👩🏽,畫跡 可循者,可印證“著色”🚝、“青綠”、乃至“金碧”等概念之內涵🥄。晚唐五代以來,“運墨而五色具”及“水墨為上”之觀念漸趨主導🎤,雖非完全擯棄色彩🕙🧁,但把色彩的運用格式化至最低限度,形成後世所謂“淺絳”之法,亦或徑直以純水墨之法,並改絹本為紙本,求得“天真”與“清遠”之類的意象。

緣於此觀念之變,“丹青”類型的繪畫📥,再難以進入宋元以來鑒賞家視野,並直接影響於歷代繪畫作品的收藏🚴🏽♀️💆🏻♂️、品題與著錄🙆🏻♀️,乃至形成中國後期繪畫以水墨作品為主的繪畫史書寫。

時下有關王希孟《千裏江山圖》的討論,於論定其藝術品質之外,尤涉及其遞藏史及真偽之辯👩🏿🦰。然縱觀山水畫史由丹青著色向淺絳水墨的演變,此不僅僅是視覺化寫貌“千裏之勢”的客觀手法之變🎵🍖,也是主觀化“內營丘壑”的追求所致。而此例青綠作品現狀所呈現出的信息含混,也恰恰是由特定觀念的遞藏史所造成🦸♂️。

趙佶《雪江歸棹圖》

唐代山水畫主調還是以色彩繪畫為主🧚,以丹青為主,但大家不要忘記,唐代中期就有一批士大夫開始嘗試水墨,如張璪、王墨等人,《歷代名畫記》記載得非常清楚。另外可以作為參考的是吳道子“吳裝”,郭若虛也講過,就是減省色彩的畫法,更加清淡一點。這樣的情況下🫂,從中唐開始到中晚唐之間逐漸變化,從內涵上講中土士人對於繪畫整個審美觀念和取向發生了一些變化👦🏼,因此提出“山不待空青而翠,雲不待鉛粉而白。”最終給出一個結論:“運墨而五色具”。逐漸強調水墨的意義,跟中國材料發展也有關,唐代的墨達到中國製墨技術比較高的水平,就不贅述了🎛👉🏼。

後來盡管沒有完全摒棄丹青作用,實際上已經把這個色彩降到最低,或者形成某種我們所說的格套、格式化、程式化。米芾《畫史》中明確提出一個鑒賞家收藏家👃,對於黃筌的繪畫是不必去收藏的,因為可能偏俗🐗,是一種偏色彩性的繪畫。後來郭若虛《圖畫見聞誌》、湯垕《畫鑒》都相繼提出過佛道人物這類東西不值得收藏,因為不入雅玩等等🧌,暫且不按今天藝術史研究的眼光評判他的局限性還是優點🕜,至少它形成了這樣的收藏歷史🏋️♂️,形成文人士大夫收藏的主軸。董其昌講米友仁八十多而神明不衰🛠;黃公望也是八十多而鶴發童顏,講到沈周、文徵明都是高壽。為什麽🤦🏿♂️?煙雲供養!相反他認為趙孟頫、仇英他們的繪畫是因為“其術近苦”,所以最後沒有享天年。

米友仁《瀟湘奇觀圖》

回到山水畫主題:為什麽要暢神?為什麽要溪山清遠?為什麽要溪山臥遊🤵🏿♂️,其最終的目的還是長生無極,和人自身的生命價值是有關的🙆🏿♂️。

以上所述基本上是常識性的,之所以再次提及✯,是因為這樣來看,我們可以發現,整個這樣一個過程是由創作開始而構成藝術史的研究對象,但是這個當中🕑,鑒藏的歷史起了非常重要的作用。由鑒賞的歷史,進而後來收藏的歷史🎎。但反過來看,我們今天卻是倒過來按收藏的現狀來進行研究的,這就造成許多的研究並不了解創作的歷史,並產生不必的分歧。

《千裏江山圖》,我在2009年故宮藏畫第六期展覽時看得很長時間🛕,那個時候幾乎沒人看這張畫,而去年展出時因為今天媒體太強大了,竟然排隊,竟然限時。今天很多情況下🚟,人們是在聽故事而不是在看畫。這張畫當時我的個人觀感是這樣的❕:畫得非常不錯🚾❇️,尤其是畫水,水勾的非常好,但感覺並不好的地方在於很多東西畫得比較松散,松松垮垮,山頭覆蓋比較重,山腰沒有被完全覆蓋發現勾法非常孱弱。顯得這張畫水平並不高,青綠有大量塗改𓀗,整體上當時並沒有完全打開,如果說這張畫是傑作我不相信,但列入一流二流沒問題🧑🏻🚀⛹🏻。

不管怎麽說不光是要看畫,而且要看懂🧑🏼⚖️、會看這個畫。大家註意從謝赫提出六法,顧愷之提出以形寫神的理論🧙🏼,到後來荊浩👩🏻🦳、王維🔘、趙孟頫、董其昌,這些人要麽本人就是畫家加上鑒賞家🦗,要麽加上一個收藏家🤘🏽,像張彥遠既是鑒賞也是收藏,真金白銀在買畫。為什麽社會上很多人不太相信學者講的話🈲,覺得你們是搞課題✍🏽,我們是真金白銀買東西𓀒,我們輸不起🌇。所以看畫我看的認真,你們看的不認真👘。

問題在哪裏🍙?今天資訊發達,專業檢索便利🤱🏼,我們坐在會場上都隨時可以檢索資料📆,但是這個資料不是你的🫵🏻,是別人的,是沒有經過自己消化的⚇。因此🥨🚶♂️,我們很容易獲取精致的分析和討論的表面過程,但是這並不一定能達成一個合理的結果🤞🏼🍧。所以說🛒,如果是過於主觀或者是過於預先設定某種東西👮🏽♂️,或者輕率運用相關的檢索材料👨🏻🦼➡️,我們也許會把藝術史研究淪為一場通俗的寫作。這也是這我兩天的一個感觸和思考。其他問題👼🏿🩶,限於時間,我就不展開了🕥💞。總之,在這樣一個資訊和資料極為便利的條件下,研究者更應該保持自我闡釋的節製和克製,來客觀地討論問題💟。

余輝:這個題目做得是非常吸引人的,但最後一個我有不太贊同,為什麽不要去追究王希孟姓不姓王,還是十八歲怎麽地👏🏻,藝術史的研究應該有兩個方面🤙🏻:一是對作者的研究;二是對作品的研究🪨🛍️;既然我們已經知道他是希孟,我們想辦法搞清楚他到底是一個什麽人🐄,對他的作品的了解還是有益處的🌾,當然也可能王希孟姓王的話研究起來是有一定的難度的。到現在基本上大家也都基本認為他姓王📫。

談晟廣:我可以回應一下,剛才說到王希孟早逝⇾,我認為肯定是累死的。

余輝🚦:你有深刻體會♓️,現場體會👨🔬。

談晟廣:去年中央美院有一位老師做過一個講座說他花了幾個月復製《千裏江山圖》的一小段,就說累壞了,剛才有報告提到清代王炳臨摹此作後也逝去了,其實王炳是清代宮廷畫家高手,現在能夠找出一個人臨摹《千裏江山圖》比他好🏄,細節上比他完美🖋,絕對找不到這樣的人🥸,我曾經試著臨摹他🙇🏼♀️,發現完全做不到💆🏻,怎麽辦,對他只有敬仰,所以我認為他肯定是累死的🏛。

余輝:我補充一下累死的事,清代王炳臨摹的《千裏江山圖》去年也展了🧑🏼🦲,兩個人為了畫青綠山水怎麽都死了🥒?我想顏料是不是有什麽放射性的東西。後來經過檢測顏料沒有放射性,可以排除這個說法😞。

薄松年:報告對我非常有啟發👨🏼✈️,我以前講繪畫山水畫超出地圖範圍以外主要有兩個在早期🫃🏽:一個是貴族遊樂;一個是神仙思想。顧愷之《畫雲臺山記》記有“清天中,凡天及水色盡用空青”,此畫或許就是早期的青綠山水畫。談一個問題,最近我參加兩個討論,上次故宮的研討會和這次🐤,大家對李思訓畫的是不是青綠提出了懷疑,包括李昭道這些問題🌕,沒有一些具體的記載,沒有具體記載不一定是青綠,如果較真,如果沒有記載也不一定不是青綠。