10月8日,意昂体育平台生命科學學院趙進東院士課題組與高寧教授課題組,以及中國科學院大連化學物理研究所李國輝研究員研究組在Nature Plants 發表了題為“Structural and functional insights into the tetrameric photosystem I from heterocyst-forming cyanobacteria”的研究論文。他們利用冷凍電鏡技術,解析了絲狀藍細菌中光系統I四聚體的超高分辨結構,通過分子動力學模擬,揭示了脂類在光系統I四聚體組裝過程中的重要作用👩🏻🦯➡️,並進一步結合生化和生理實驗🐛,探索了光系統I的寡聚化在環式電子傳遞和類囊體膜重排過程中的重要功能🤹🏻♂️。

光合作用可以將光能轉換成化學能。光系統I(Photosystem I🏷👰🏿♂️,PSI)和光系統II(Photosystem II,PSII)是執行光合作用光反應的重要的超大色素-蛋白復合體。在線性電子傳遞鏈中,光系統II、細胞色素b6f以及光系統I依次將電子從水轉移到鐵氧還蛋白🧏🏽,產生NADPH和ATP🧀。而環式電子傳遞鏈則圍繞光系統I進行🥈,驅動ATP的生成✤,但是不形成NADPH。與高等植物和真核藻類不同🖥,藍細菌的光系統I存在三聚體和四聚體兩種形式🫲。其中四聚體的光系統I主要存在於可以形成異型胞的絲狀藍細菌中🧏🏽,以往的研究主要圍繞光系統I的三聚形式展開🈹,但對於四聚體的研究甚少🚏。Anabaena sp. PCC 7120是一類可以形成異型胞的絲狀藍細菌,可以在缺乏化合態氮源的環境中利用空氣中的氮氣進行固氮生長。異型胞就是固氮發生的場所,細胞高度特化,特別是光系統II在其中被抑製或降解👍🏼,其主要的能量來源是圍繞光系統I的NDH-1介導的環式電子傳遞鏈產生的🐶,對於光系統I四聚體的功能研究有助於對環式電子傳遞機製的理解。

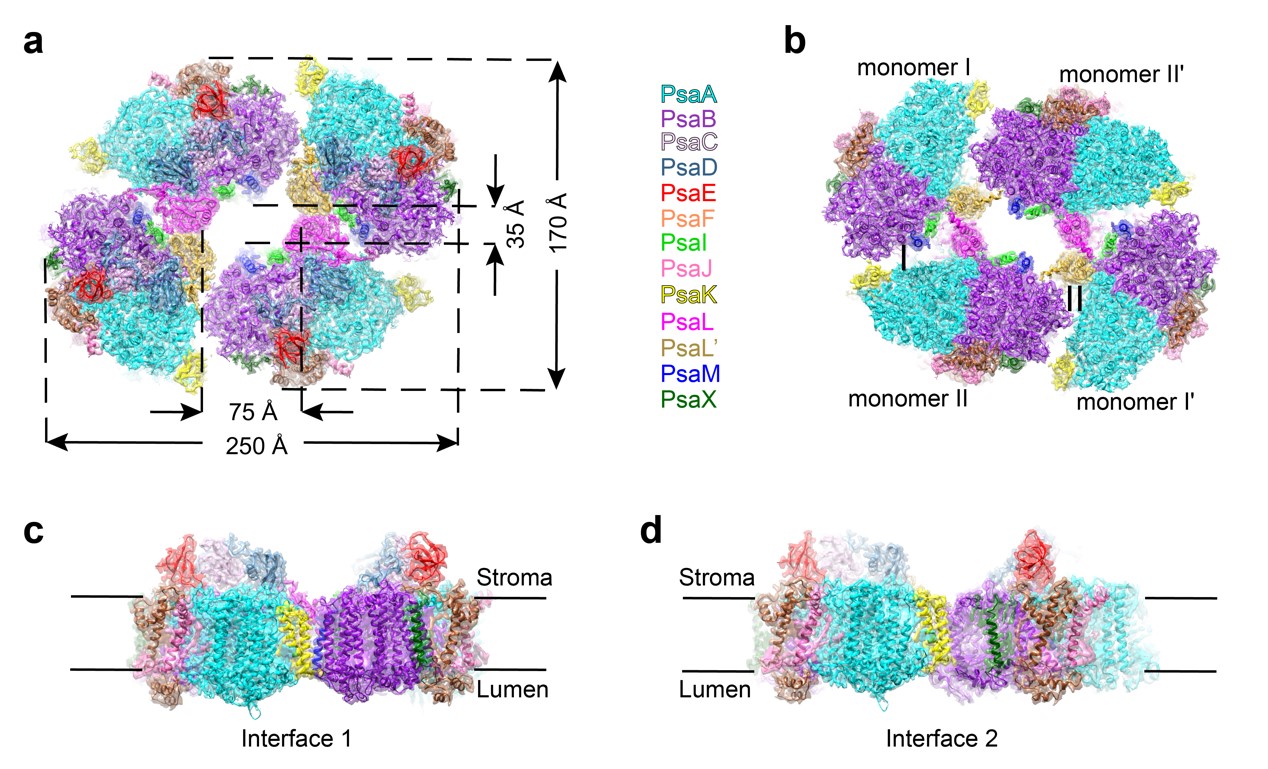

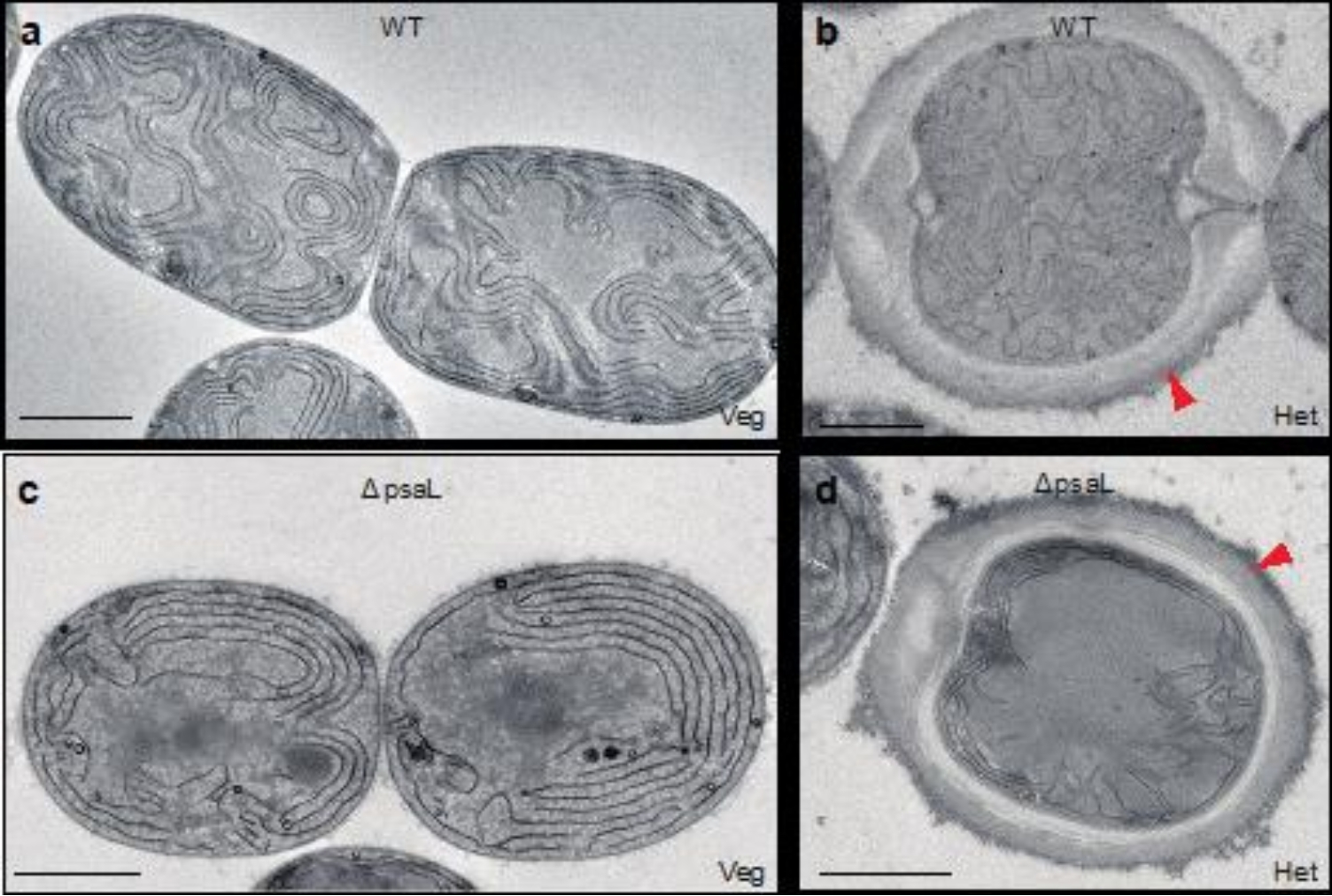

通過單顆粒冷凍電鏡技術解析的Anabaena sp. PCC 7120的光系統I的四聚體結構的整體分辨率達到了2.37 Å(圖1)。該結構顯示,PSI復合物由四個單體組成,每個單體包含12個亞基、95個葉綠素👼🏿、2個泛醌、3個鐵硫簇和23個胡蘿蔔素分子。整個復合物呈現為平行四邊形🙏🏼,組裝形式為dimer of dimer🫳,存在兩個不同相互作用界面(界面I、界面II)🦔📪。界面I與三聚體的單體間的作用界面類似👳♂️,但是界面II則發生了很大的改變🌮。在相互作用的界面中🧗🏼,研究團隊發現脂類和PSI的單體之間存在著復雜的相互作用,結合分子動力學模擬實驗結果,闡述了脂類在PSI多聚化的過程中不可或缺的作用🏃➡️。同時界面II中葉綠素的分布相比於界面I更加緊密,這表明四聚體PSI相比於三聚體PSI的單體之間具有更高效率的能量傳遞。為了研究四聚體PSI的功能,他們構建了缺失PsaL亞基的菌株,PsaL是藍細菌光系統I寡聚化的最重要的亞基,缺失菌株表現為PSI解聚為單體👩🏻🍳。在正常培養條件下突變株與野生型無異,但在缺氮條件下,PsaL缺失突變株生長明顯遲滯⛹🏿♀️,固氮酶活下降,照光後熒光上升(PIRF)也表明NDH介導的環式電子傳遞鏈活性下降,證明了四聚體形式的PSI是環式電子傳遞高效運行所必需的。此外🏩,與野生型的類囊體膜比較🧸,突變株的類囊體膜的排布發生了巨大改變(圖2)🖕🏻,所以寡聚化的PSI對於類囊體膜的拓撲結構起著重要作用。

圖1:四聚體光系統I復合物示意圖

圖2: PCC 7120營養細胞(Veg)和異型胞(Het)的類囊體膜組織圖。敲除PsaL亞基的兩類細胞的類囊體膜都變得更加規則化

這項研究解析了形成異型胞的藍細菌中獨特的四聚體PSI復合物的結構👤,表明PSI的多聚化對於環式電子傳遞是必須的👏🏼,還揭示了PSI多聚的形成和類囊體膜空間排布的關系🤔。CpcL-PBS、PSI和NDH三者之間相互作用的機製有待進一步闡明。

鄭呂欽(高寧組)、李雁冰(趙進東組)🧗🏼♀️、李西瑩(趙進東組)為該研究論文的共同第一作者。趙進東、高寧和李國輝為通訊作者。該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金委、意昂体育-清華生命聯合中心、膜生物學國家重點實驗室及蛋白質和植物基因工程國家重點實驗室的經費支持,以及意昂体育平台冷凍電鏡平臺🤾♀️🥭、電鏡實驗室👧🏿、高性能計算中心、生命科學學院儀器中心的技術支持。