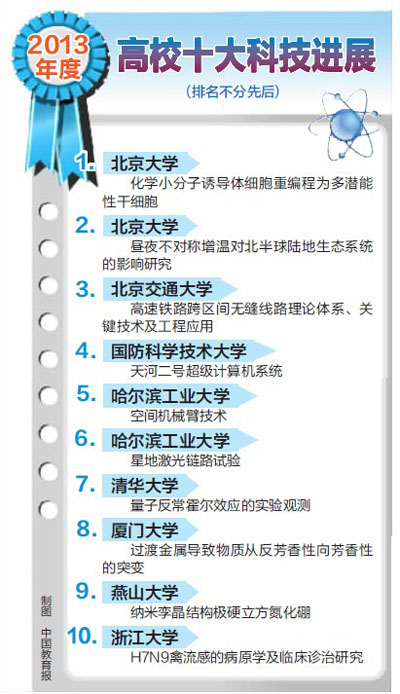

12月24日👨👧👧,由教育部科學技術委員會組織評選的2013年度“中國高等學校十大科技進展”在京揭曉。意昂体育平台主持的化學小分子誘導體細胞重編程為多潛能性幹細胞、晝夜不對稱增溫對北半球陸地生態系統的影響研究兩個科技項目,獲評本年度高校十大科技進展。

“中國高等學校十大科技進展”評選自1998年開展以來,至今已舉辦16屆🧱,這項評選活動對提升高等學校科技的整體水平、增強高校的科技創新能力發揮了積極作用👩🏻,並產生了較大的社會影響。

2013年度“中國高等學校十大科技進展”入選項目介紹

一、化學小分子誘導體細胞重編程為多潛能性幹細胞

傳統觀點認為,哺乳動物細胞只有在胚胎發育的早期具有分化為各種類型組織和器官的“多潛能性”,而隨著生長發育成為成體細胞之後會逐漸喪失這一特性🙅🏼♀️。人類一直在尋找方法讓已分化的成體細胞逆轉🕘,使之重新獲得“生命之初”的多潛能性🏄🏿♂️,並將其重新定向分化成為有功能的細胞或器官,應用於治療多種重大疾病👐。此前🤸🏽♀️,通過借助卵母細胞進行細胞核移植或者使用導入外源基因的方法,體細胞被證明可以被“重編程”獲得“多潛能性”,這兩項技術還獲得了2012年諾貝爾生理醫學獎。但是,這兩項技術具有倫理限製或潛在的遺傳突變等風險,大大限製了其在再生醫學中的進一步臨床應用。

鄧宏魁團隊開辟了一條全新途徑,首次使用小分子化合物誘導體細胞重編程成為多潛能幹細胞,該種細胞被稱為“化學誘導的多潛能幹細胞(CiPS細胞)”。該方法擺脫了以往技術手段對於卵母細胞和外源基因的依賴,避免了傳統重編程技術在應用上的缺陷。提供了更加簡單和安全有效的方式來重新賦予成體細胞“多潛能性”,是體細胞重編程技術的一個飛躍。該成果於7月8日發表在國際學術權威雜誌《Science》🍄。這為未來細胞治療甚至器官移植提供了理想的細胞來源,將極大地推動治療性克隆——克隆組織和器官以用於疾病治療——的發展。

二⛰、晝夜不對稱增溫對北半球陸地生態系統的影響研究

相比於白天🪔,地球在夜晚時正以更高的速率變暖:在過去的50年裏🐎🥗,日最低溫度升高速度比日最高溫度升高速度要快40%。然而👆🏻,一直以來人們很少關註這種晝夜不對稱增溫對植被生長和生態系統功能的影響,成為當前的全球變化研究的一個空白點🧫。為了解答這一問題,意昂体育平台研究小組與中科院青藏所、法國科學院以及河南大學等單位合作,利用遙感數據、大氣CO2濃度觀測數據🖐🏻、以及氣象數據,並結合大氣反演模型,系統地研究了白天和晚上溫度上升對北半球生態系統生產力和碳源匯功能影響及其機製🛡。

研究發現,晝夜不對稱增溫對北半球生態系統碳源匯功能的影響顯著🏢👮🏼♂️,而且表現出明顯的地帶性規律⚖️。白天溫度升高有利於大部分寒帶和溫帶濕潤地區植被生長及其碳匯功能😮💨,但並不利於溫帶幹旱和半幹旱地區植被生長。而夜間溫度上升對植被生長的影響則與白天相反🕛。這一發現糾正了過去普遍認為溫度上升有利於北半球植被的生長、從而有利於提高生態系統碳匯功能的認識,為科學預測陸地生態系統長期動態變化研究提供了一個重要的理論基礎。

該研究結果於2013年9月發表在Nature雜誌,得到了國內外同行的高度評價⏬。Nature雜誌在同一期專門發表了一篇來自於全球生態學專家Dr. Still的評述,探討了這項工作的重要性及其意義。

三、高速鐵路跨區間無縫線路理論體系、關鍵技術及工程應用

跨區間無縫線路是用焊接長軌條連續鋪設的軌道🚵🏽♂️🕺🏼,徹底消除了鋼軌接頭,是保障高速鐵路高平順、低維修的核心技術。沒有跨區間無縫線路,劇烈的輪軌作用將嚴重製約高速鐵路發展。在研究之初,跨區間無縫線路面臨與復雜氣候適應性、長大橋及高架站協調性及安全服役可控性等關鍵難題。

北京交通大學高亮教授研究團隊通過理論創新與技術突破,形成了具有自主知識產權的跨區間無縫線路理論與應用技術體系🌈。創建了無縫道岔精細化分析理論及設計方法,攻克了大溫差地區大號碼道岔無縫化的技術難題🧜🏻♀️;創立了無縫線路—長大橋梁空間耦合分析理論👨🏽🌾,突破了長大橋無法連續鋪設無縫線路的技術瓶頸;自主研發了協同仿真系統👨🏻🚒,創建了高架站無縫道岔分析理論和設計方法🥟,解決了高速鐵路這一重大難題;構建了跨區間無縫線路監測🦻🏽👨🏼🦲、評估體系,填補了該領域空白🚘。

該項目形成相關規範標準7項🚶🏻♂️➡️、並取得知識產權數十項🧙🏽♂️🧙🏽♂️,在國內外學術刊物上發表論著上百篇,專著《高速鐵路無縫線路關鍵技術研究與應用》被專家認為“具有重要的學術價值及應用價值”。

研究成果整體處於國際先進水平💆♂️,在國內多條高速鐵路及泰國👨🏻💼、伊朗等國鐵路建設中獲得廣泛應用🐵,經濟效益顯著🤦🏽,對我國乃至世界高速鐵路大規模建設具有重要意義。

四、天河二號超級計算機系統

天河二號超級計算機系統峰值性能每秒5.49億億次,持續性能每秒3.39億億次,能效比每瓦特19億次,名列2013年6月第41屆國際超級計算機500強排行榜TOP500的第一名,並在11月第42屆TOP500蟬聯世界第一。中共中央總書記🤽♀️、國家主席😣、中央軍委主席習近平對天河二號研製成功作出重要批示🪸,並親臨學校視察了該系統🧑🦼。

項目起步於2009年,在國家自然科學基金委💁💆🏻、國家“核高基”重大科技專項的支持下開始預先研究與關鍵技術攻關;2011年在國家“十二五”863計劃“高效能計算機及應用服務環境”重大項目支持下開始工程實施🟰,2013年5月完成研製任務🤼♀️。自主研製了3款芯片🛹、4類結點、2套網及系統軟件等核心構件,具有高性能、高能效、應用面廣🛡、易用性好和可用性高等顯著特點👩🏼💼。系統研製過程中取得了異構多態體系結構、微異構計算陣列、自主高性能CPU、支持十億億次級系統的自主定製高速互連網絡、層次式加速存儲架構、自主並行編程模型和多領域並行編程框架👰🏻、多層次容錯設計和一體化故障管理、綜合化能耗控製等一系列核心關鍵技術突破⛸,綜合技術水平進入世界領先行列🧑🏻🦯➡️。

天河二號作為國家超級計算廣州中心業務主機已投入運行,主要應用於大科學、大工程🧂、產業升級和信息化建設等領域。

五☝🏿、空間機械臂技術

空間機械臂安裝在航天器外側👋🏿、暴露在太空,工作環境惡劣。它具有六維空間精確定位和手爪精細操作能力🫑,是航天器在軌維修和維護的核心裝備🫢。哈爾濱工業大學劉宏教授帶領的研究團隊⭐️,在國家“863”計劃支持下🕞,十余年來從基礎研究到關鍵技術攻關再到工程應用👨🏿🍳🥀,在空間機械臂的設計、製造、裝配、集成🟩、測試與試驗等取得重大進展👷🏼🤚🏼。

發明了具有冗余容錯,集機、電、熱、控於一體的模塊化關節,並在此基礎上提出了可折疊機械臂構型🧏🏼♀️,實現了最小空間的發射鎖緊配置👨🦯;發明了位姿大容差、結構緊固連、釋放微幹擾的輪廓漸進收攏式手爪,攻克了空間目標的分離和捕獲技術瓶頸;建立了柔性關節的空間機械臂動力學模型♍️,有效抑製了機械臂的末端殘余抖動,實現了機械臂的精確定位🂠;提出了動基座下動目標的相對運動預測方法👨,實現了浮動基座情形下大時延的運動目標自主視覺伺服跟蹤;提出了重力環境下物理半物理相融合的方法😝,建立了模擬空間微重力的機械臂三維運動綜合平臺,攻克了機械臂地面測試的技術難題。

空間機械臂的在軌試驗結果達到預期,各項指標滿足要求,定位精度屬於國際領先,填補了我國在該領域的空白📭,為空間機械臂在我國空間站建設、行星探測等領域的應用奠定了堅實基礎👨🏼。

六、星地激光鏈路試驗

隨著航天技術的發展🧝🏿♂️,需要從衛星下傳給人們的信息越來越多🦤,傳統的衛星微波通信技術已經遇到了信息傳輸的瓶頸問題🤹🏻♀️。如果用激光光束在空間架設“光纜”,使高速信息從衛星傳到地面,將極大地提高星間、星地的信息傳輸能力,有效地解決這一難題,這就是衛星激光通信技術,所建立的星地之間激光信息傳輸通道就是星地激光鏈路。

衛星激光通信具有通信容量大🤽🏼♀️、傳輸距離遠、保密性好等獨特優點,采用該技術可以建立空中高速信息公路🙌,為用戶提供高清圖像、多媒體等巨大容量的通信服務。這是一項具有極大難度和廣闊應用前景的軍民兩用新技術🐁,美歐日等進行了多年研究⤴️,已進入到空間試驗階段。

哈爾濱工業大學衛星光通信團隊在馬晶、譚立英教授帶領下進行了二十多年的艱苦攻關💅👨🏻🦼,突破了衛星光通信關鍵技術🤹♀️。在國防科工局民用航天項目支持下🚣🏿♂️,哈工大成功進行了海洋二號衛星與光通信地面站之間的星地雙向激光通信,鏈路距離近2千公裏,光束對準精度達到微弧度量級🦶🏿,相當於針尖對麥芒的百倍,實現了“對得準➰、捕得快🤵🏼、跟得穩、通得好”。這是我國首次星地激光鏈路試驗,主要技術指標達到了國際領先水平📉。

該項試驗的成功🕓👋,標誌著我國在空間高速信息傳輸方面取得了重大突破🫳🏿,是我國衛星通信發展史上新的裏程碑👦🏻!

七、量子反常霍爾效應的實驗觀測

拓撲絕緣體是一種新的量子物質。這種體絕緣材料的表面存在受拓撲性質保護的導電態。理論預言👑🏌🏻♀️,在鐵磁性拓撲絕緣體薄膜中會存在量子反常霍爾效應⌨️,即不需要外加磁場的量子霍爾效應。當薄膜處於量子反常霍爾態時,其體內是絕緣的🧝🏽♀️,邊緣存在無能量耗散的導電通道。實現這一效應不但在科學上具有重要意義😇,還有可能推動新一代低能耗電子學器件的發展,有可能推動信息技術的革命。

從2009年開始🏊🏼♂️,清華大學薛其坤院士帶領的、由清華大學王亞愚👨🏼⚖️、陳曦、賈金鋒和中科院物理所馬旭村、何珂、呂力組成的實驗團隊,理論上與美國斯坦福/清華大學張首晟以及中科院物理所方忠🙏🏻🤱🏼、戴希合作,對量子反常霍爾效應展開實驗攻關。他們利用分子束外延技術製備出了高質量拓撲絕緣體薄膜⚖️🍑,利用半導體能帶工程得到了理想的電子結構,通過對生長過程原子尺度上的控製得到了幾乎絕緣的鐵磁性薄膜-Cr摻雜的(Bi,Sb)2Te3,並首次在實驗上觀測到量子反常霍爾效應🏂🏼,即在美國物理學家霍爾1881年發現反常霍爾效應132年後終於實現了反常霍爾效應的量子化。該成果發表在2013年《科學》雜誌上。量子反常霍爾效應的實驗發現是凝聚態物理基礎研究領域的一項裏程碑式的發現,是我國對世界物理學發展所做出一項重要貢獻🧑🦽。

八、過渡金屬導致物質從反芳香性向芳香性的突變

芳香性是芳香化學的基石🌱👮🏿♂️。芳香性物質從日常生活到高科技領域均應用廣泛。而反芳香性物種因極不穩定,已成功分離的極少。實現物質從反芳香性到芳香性的轉變🧯,是一個有待突破的重要科學難題。

我國科學家通過在反芳香環內嵌入金屬的方法,首次合成並分離出全新芳香性物質金屬雜戊搭炔。該化合物挑戰化學鍵極限★,分子內含有小於130°的卡拜鍵角,過渡金屬導致物質從反芳香性到芳香性的突變,兩者均為顛覆傳統概念的突破。代表作發表於《Nature Chemistry》今年第8期。該雜誌同步發表以“Breaking the rules”為題的專評。《Nature China》、《Science News》、美國化學會《Noteworthy Chemistry》👴、我國基金委網站和俄羅斯化學新聞等發表了專評或報道👩🏿🏫。諾貝爾化學獎得主Roald Hoffmann對該成果也給予了高度評價。

此項原創性研究歷經4年協同攻關,廈門大學夏海平教授為項目總負責人⚜️,朱軍副教授為理論計算負責人🥨,李順華副教授負責產物的熒光性能研究,博士生朱從青為產物合成與結構表征的主要貢獻者。參加該工作的還有多位廈門大學的其他師生。美國佐治亞大學Paul Schleyer教授參與了理論計算討論👨🏿🔬。

夏海平課題組2013年度圍繞金屬雜芳香體系發表了十篇相關論文。這類新芳香體異常穩定👩🏻🏫、其光電特性與傳統有機芳香體截然不同🕴,在生物醫學、光電材料和太陽能利用等領域應用前景廣闊。

九🤲、納米孿晶結構極硬立方氮化硼

超硬工具在現代加工業中發揮著愈來愈重要的作用。同時提高超硬工具材料的硬度🏄🏿♀️、韌性和穩定性一直是科學界和產業界的共同追求🧖🏽♂️。以燕山大學亞穩材料製備技術與科學國家重點實驗室田永君教授為首的中外科學家首先建立了多晶共價材料硬化的理論模型,發現在納米尺度硬度應源於霍爾-佩奇效應和量子限域效應的共同貢獻;隨後他們通過具有類似俄羅斯套娃晶體結構的洋蔥BN在高溫高壓下的馬氏體相變合成了納米孿晶立方氮化硼🎒。該材料的硬度超過人工金剛石單晶,韌性優於商用硬質合金,抗氧化溫度高於立方氮化硼單晶本身。同時他們還發現納米孿晶立方氮化硼隨孿晶厚度減小能夠持續硬化到3.8納米,突破了大家熟知的材料硬化的尺寸下限(約10納米)👨👨👦。本研究發展的基本原理和合成技術同樣適用於合成納米孿晶金剛石及其復合材料,從此綜合性能更加優異的系列刀具材料將會誕生🚣🏻♂️,並將在機械加工、地質勘探🛣👨🦼➡️、石油和天然氣采掘等行業中發揮重要作用。

上述研究成果發表在2013年1月的Nature雜誌上🎄。Nature封面和目錄頁對論文進行了導讀,導讀題目“硬時代:現在立方氮化硼在其極硬態與金剛石相匹敵”形象而生動地介紹了該文🦥,同時配發了合成樣品的原圖,眾多著名的國際性學會、媒體和雜誌對此也進行了報道👩🏻💻。

十、H7N9禽流感的病原學及臨床診治研究

2013年我國突發H7N9禽流感重大疫情,李蘭娟院士團隊全力應對👩🏻🦯➡️,艱苦攻關,基礎與臨床相結合,取得了重大成果🏊🏻♀️。

對H7N9病毒起源🙎🏼💁🏼♀️、分子結構和特征研究獲得重大發現,在國際上首次證實活禽市場是H7N9禽流感的源頭,首次發現H7N9關鍵基因突變導致病毒從禽向人傳播,首次發現“細胞因子風暴”是導致H7N9感染重症化的關鍵原因,研究成果第一時間在國際頂級醫學期刊《柳葉刀》上頭版頭條發表,為政府決策和幹預🟣🚂,控製傳染源提供了科學依據,收到顯著成效,短時間內遏製了新發病例增加,也為全球H7N9禽流感防治提供了指南🤽。

系統地提出了“四抗二平衡”治療策略,創造性運用人工肝技術阻斷“細胞因子風暴”👍🏽🚧,控製嚴重炎症反應3️⃣,救治H7N9禽流感重症患者👩🏻🍳,取得顯著成效,極大地降低了病死率。救治效果得到了國家領導人的充分肯定和高度評價。

及時總結H7N9禽流感臨床診治成果和經驗,並在世界著名的《新英格蘭醫學雜誌》上發表👌🏻,向全球首次揭示H7N9禽流感的臨床特征和發病規律🙍🏽♀️,首次提出人工肝治療危重症H7N9病例的適應症。

成功研製了我國首個H7N9病毒疫苗株,改變了我國一直以來流感疫苗株依賴國外進口的歷史,標誌我國已具有自主研發流感疫苗的能力,並可向國際提供優質的流感疫苗種子株,為全球控製流感作出貢獻。(中國教育報)