與君相逢處👨🏻🔬,不道春將暮🌖❗️。2024年4月27日上午😀,博雅講堂第五十七講在福建意昂會意昂体育人之家開講。主講嘉賓是意昂体育平台哲學系(宗教學系)博士意昂郭漢城,現任中共福建省委黨校哲學教研部講師。三十余名意昂參與了此次講座。

主講人🚵:郭漢城

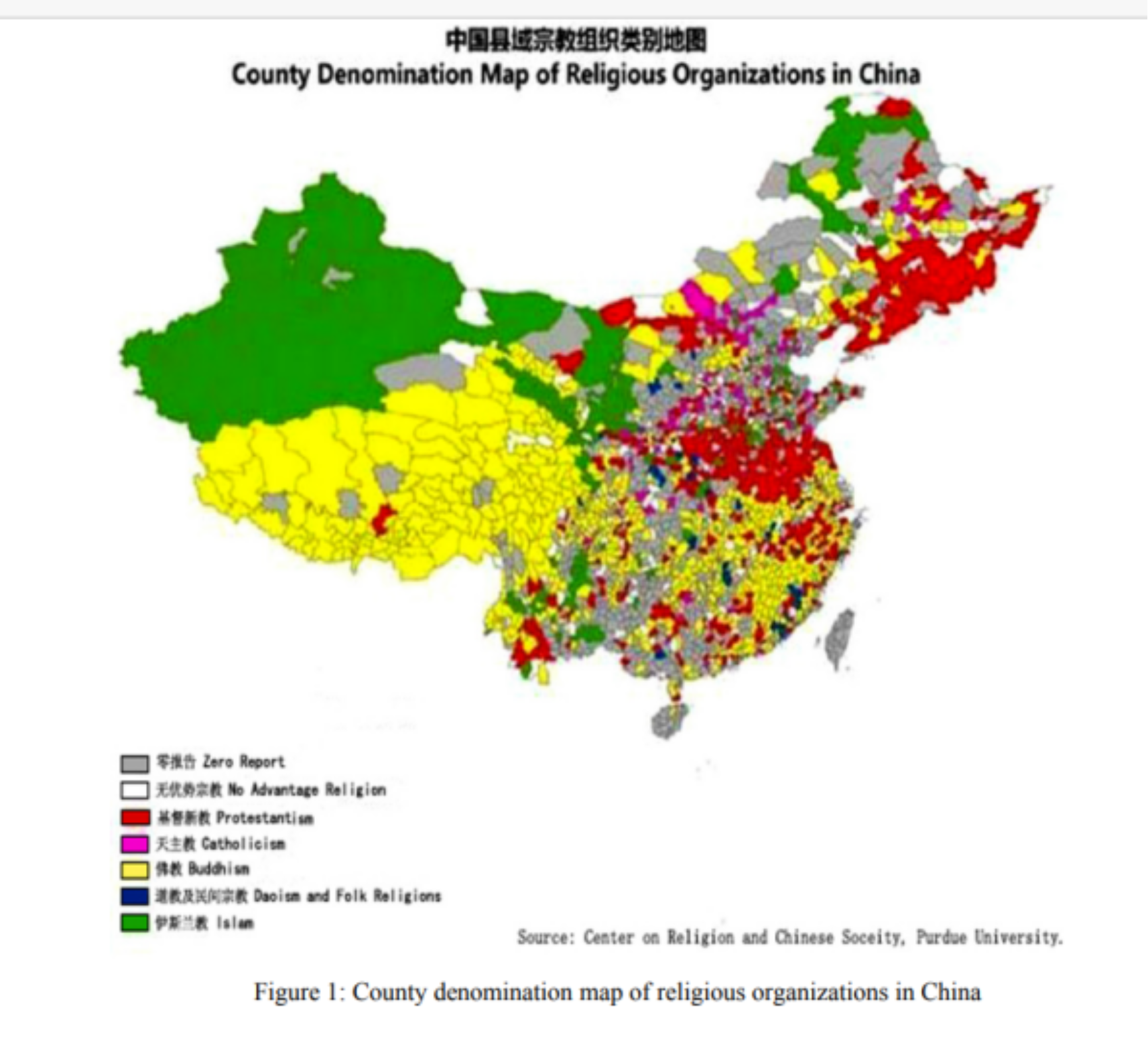

郭漢城認為💇🏻♂️,宗教中國化是指外來宗教在中國的傳播與融合過程中逐漸被中國化的歷史進程。既是社會治理多元與一體、傳統與現代的需求𓀛,也是對外開放交融與角力、避免修昔底德陷阱的需求🏗。

在中國古代,佛教、伊斯蘭教、基督教等宗教進入中國後,逐漸與中國文化相融合👩🏻⚕️,形成了獨特的中國式宗教信仰。而在近代以來,隨著中國的開放和改革🙏🏼,各種宗教在中國的傳播和發展也逐漸呈現出了多元化和全球化的趨勢。因此♠︎,探討宗教中國化的定義和意義,有助於深入了解中國歷史和文化的多元性👩🏼🚒。

中國縣域宗教組織類別地圖

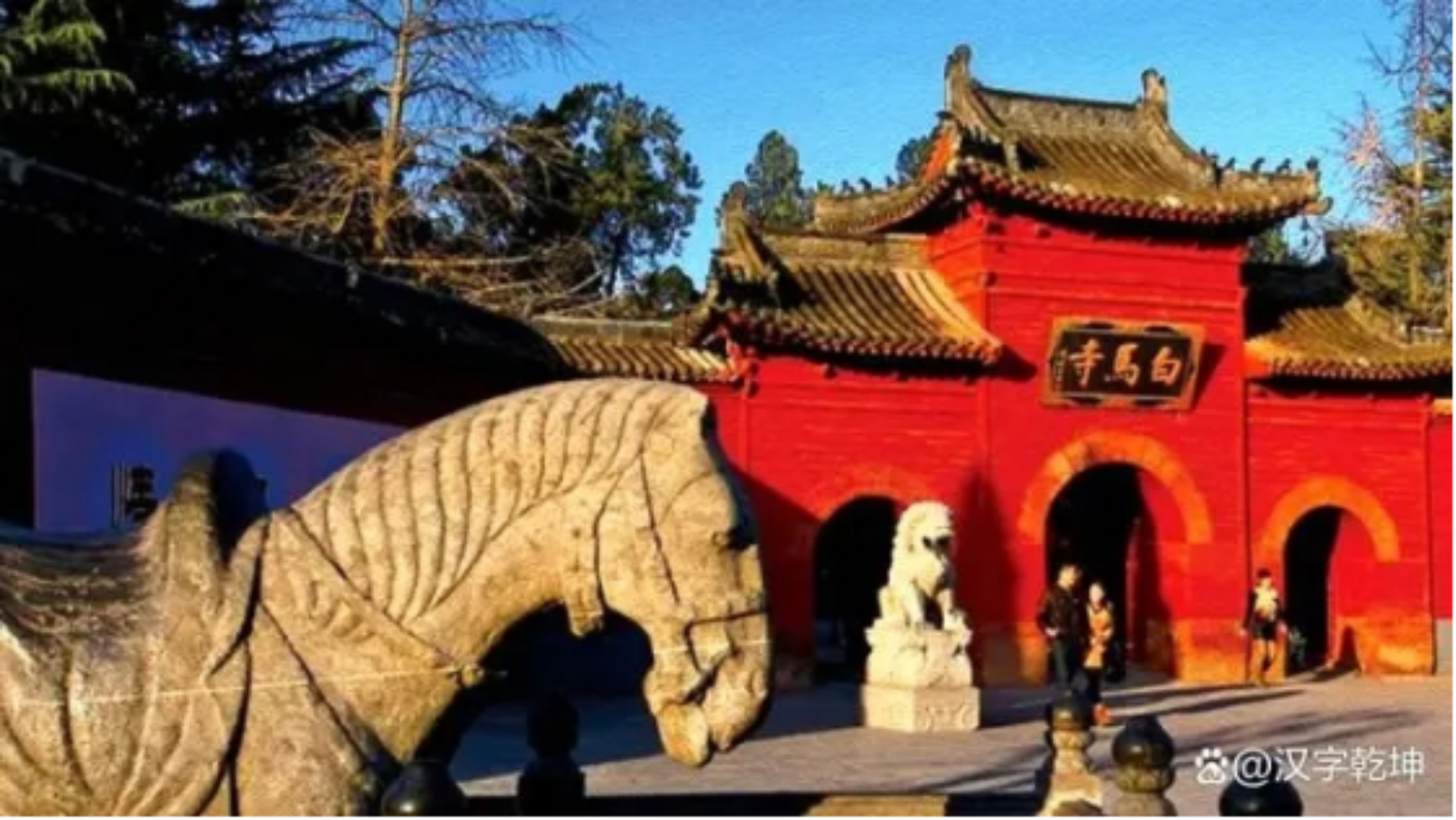

首先,宗教中國化是一個文化的融合過程🏌🏼♀️🧋。在外來宗教傳入中國後💂🏿,逐漸與中國傳統文化相融合,形成了獨特的中國式宗教信仰。例如,佛教在唐朝時期逐漸與中國的哲學、文學、藝術等相互融合,形成了獨特的中華佛教文化。這種文化的融合不僅體現了中華民族的包容性和開放性,也為中華文明的傳承和發展註入了新的活力。

白馬寺佛教文化

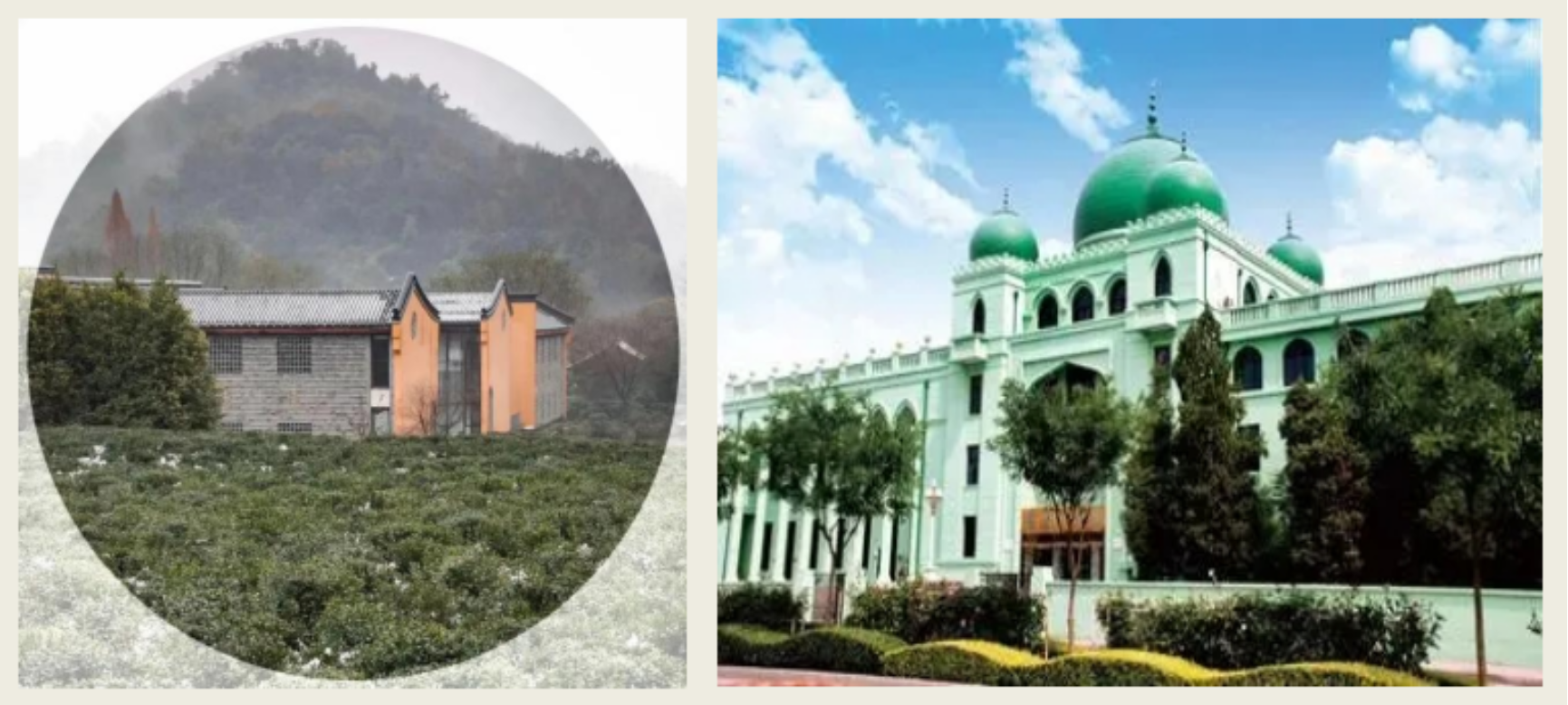

其次,宗教中國化也是一個多元文化的表現。在中國的歷史進程中🧟♂️,不同的宗教信仰相互影響👹、交融,不同宗教信仰內部也存在著不同的派別和流派。例如,伊斯蘭教在中國傳播時,不同的流派有著不同的傳播方式和特點🪽,如回族的伊斯蘭教信仰與中國傳統文化的融合更為深入,形成了獨特的回族文化💇🏿。

回族伊斯蘭教文化

因此,宗教中國化的多元性不僅表現在不同宗教信仰之間的交融,也表現在同一宗教信仰內部不同的派別和流派之間的差異🤶🏻。

最後郭漢城從人類命運共同體的探索,論述了宗教中國化的現實意義🧑🏽🎤。“應時彰小義☁️,容異得大同。”認同是處境化經歷後的心靈灰燼的沉澱,是自我生命的敘事。就政治而言👩🏼💼,認同是多元中的一定,是有限選擇中的無限希冀⛹🏻。堅持交流互鑒🤽,建設一個開放包容的世界⌨️。不同文明要取長補短🅰️、共同進步❌👮🏻♂️,讓文明交流互鑒成為推動人類社會進步的動力、維護世界和平的紐帶🧨。

多元宗教文化

郭漢城憑借深厚的學術功底👨🏿🍼,引經據典,配合大量的照片,給現場的聽眾帶來了聽覺與視覺上的雙重享受。互動環節聽眾們的反響十分熱烈,既有對宗教傳播中國故事的考證,也有對經典教義的解讀,還有對現實精神世界的討論🏋🏿♂️。

聽眾聆聽講座

聽眾們在依依不舍中結束了本期講堂🤵🏽♀️。

聽眾與郭漢城互動

童建炫向郭漢城贈送紀念品

最後福建意昂會副會長童建炫代表向郭漢城贈送博雅講堂紀念品。活動在合影中圓滿結束。

活動合影

點擊查看原文